時間: 2020-08-28 15:09

來源: 中國固廢網

作者: 丁寧整理

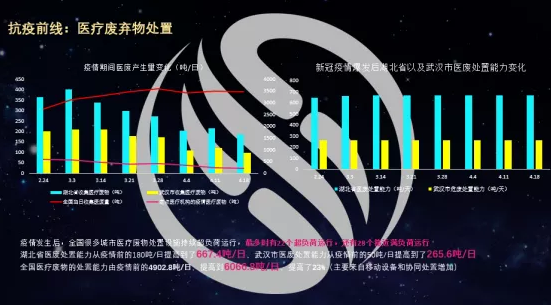

疫情發生后,全國很多城市醫療廢物處置設施持續超負荷運行,最多時有22個超負荷運行,還有28個接近滿負荷運行。湖北省醫廢處置能力從疫情前的180噸/日提高到了667.4噸/日,武漢市醫廢處置能力從疫情前的50噸/日提高到了265.6噸/日。全國醫療廢物的處置能力由疫情前的4902.8噸/日,提高到6066.8噸/日,提高了23%(主要來自移動設備和協同處置增加)。

潘功表示,醫廢的應急處理需求畢竟是短期的,行業回歸正常后,年均醫廢產量約為150萬噸以上,年復合增速近5%,處置產能建設已基本完畢。預計2020年我國醫廢處置行業運營性市場空間約80億元/年,處置標準、要求在疫情過后有望進一步提升。政治局會議中提到“打好污染防治攻堅戰,推動生態環境質量持續好轉,加快補齊醫療廢物、危險廢物收集處理設施方面的短板”。其中的“短板”并不能通過短期大量資金投入盲目彌補部分區域的醫廢危廢產能缺口,更多是在我國經濟發展的轉型階段從提質的角度增強醫廢、危廢處置能力。

相關閱讀

除了醫廢,危廢也一直是大家關心的話題。受疫情影響,前端工業暫停或者延遲開工,產生的危廢變少了,許多危廢廠沒有足夠的來料,因而也在一定程度上受到了疫情沖擊。

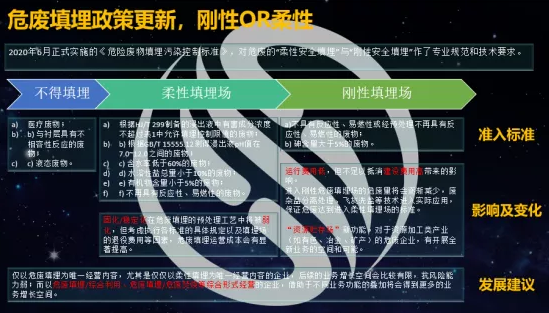

在政策方面,2020年6月正式實施的《危險廢物填埋污染控制標準》,對危廢的“柔性安全填埋”與“剛性安全填埋”作了專業規范和技術要求。不具有反應性、易燃性或經預處理不再具有反應性、易燃性的廢物、砷含量大于5%的廢物不得進入柔性填埋廠,需進入剛性填埋場。而剛性填埋場造價較高,導致經濟性一般。

潘功指出,僅以危廢填埋為唯一經營內容,尤其是僅僅以柔性填埋為唯一經營內容的企業,后續的業務增長空間會比較有限,抗風險能力弱;而以危廢填埋/綜合利用、危廢填埋/危廢焚燒等綜合形式經營的企業,借助于不同業務功能的疊加將會得到更多的業務增長空間。

同時,潘功指出,當前危廢綜合處置價格的回落是前期行業供需不平衡導致價格過高,而市場經過一定發展和冷靜,加之疫情有所影響下,行業發展的必然趨勢。但是應該明確的是,危廢處置價格的此輪走低將帶來部分中小型、規范性較差的企業運營難以為繼,行業集中度將有一定的提高,而后價格勢必有所回升,無需擔心危廢價格無限制的回落,危廢處置價格在理性范圍內震蕩將成為市場常態,而市場機制決定的區域間的價格差也必然會存在。

相關閱讀

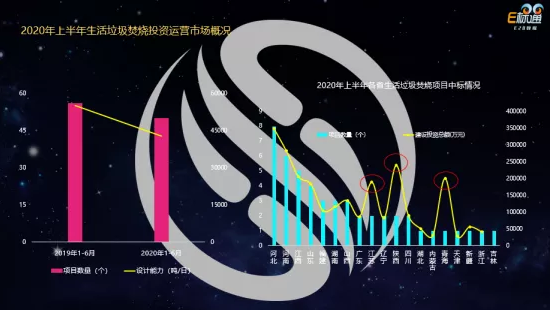

“危”“機”相生,焚燒、餐廚、廚余垃圾處理持續復蘇

垃圾焚燒一直是我國生活垃圾處置的主旋律。可以看到,在受到疫情影響的情況下,目前仍然有很多新焚燒廠在建。而在江蘇、陜西、青海這樣在一些上半年釋放項目不多的省市,總投資額明顯較大,可見這些地區有規模較大的新建焚燒廠出現。康恒1000噸單體爐排的投產也是很明顯的信號,規模越大,相對的效益集成就更明顯。潘功表示,在我國生活垃圾焚燒突飛猛進發展的當下,我們已經進入了效率時代,規模及管理的集約化,能量轉換效率的提升,產業園區的協同等成為行業發展的必然趨勢。

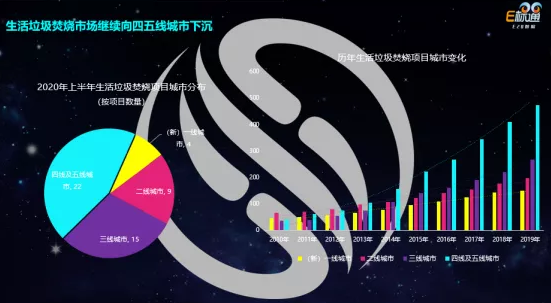

從城市類型看,當前生活垃圾焚燒市場在繼續向四五線城市下沉。通過近十年的數據也可以明顯看出,下沉趨勢越發明顯。

2020年7月31日,國家發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部等三部門聯合印發了《城鎮生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》,指出在生活垃圾日清運量超過300噸的地區,加快發展以焚燒為主的垃圾處理方式,到2023年基本實現原生生活垃圾“零填埋”。潘功認為,新政的出臺,對生活垃圾焚燒企業而言,在縣域市場出現了一定的放量空間,在小型焚燒/熱解技術仍有多種技術難點需要突破的當下,多個縣市統一規劃焚燒能力將是一個重要選擇。

近年來,垃圾焚燒發電補貼政策改革的消息不斷發出,行業密切關注。2019年兩會期間,全國人大代表就此提出建議,后財政部給予回復,再次引發行業熱議。行業普遍認為垃圾焚燒發電補貼改革已蓄勢待發。關于生活垃圾焚燒補貼有所調整的話題,E20研究院進行了相應的測算。

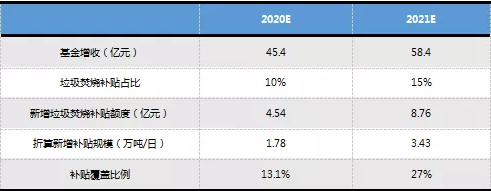

表1:未來兩年新增垃圾焚燒補貼額度測算(數據來源:E20研究院)

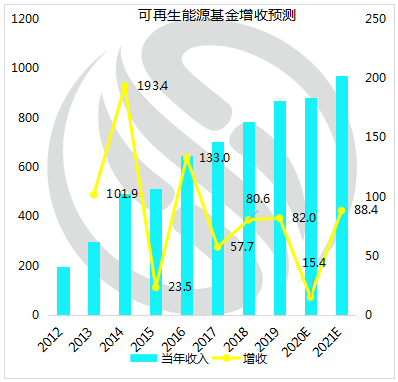

財政部預算司數據顯示,可再生能源電價附加收入自2012年來持續增長,2019年達到868.11億元,較上年增長82億元,而這82億元就是“以收定支”原則的“收”。受疫情影響,2020年可再生能源電價附加收入預計增收15.4億元(2020年中央財政預算),為近10年來增收最低。為確保補貼政策的平穩延續,有一定概率可再生能源發展基金在2020年將獲得一筆國務院直接資金支持(虛線部分,假設30億元左右),2021年后疫情時代經濟逐步復蘇,可再生能源電價附加收入將有望回歸正常水平。垃圾焚燒發電項目補貼支出金額約占可再生能源電價附加收入安排的中央本級支出7%。這一比例有望在此輪政策改革后逐步上漲,上漲空間主要來自于風電、光伏發電項目補貼的退坡。

編輯: 趙凡

博士,E20研究院固廢產業研究中心負責人、首席行業分析師。英國萊斯特大學環境生態學博士,瑞典烏普薩拉大學環境生態學碩士,研究領域涵蓋全球氣候變化、碳通量、土壤生態學、水文地理學及生態評價。目前專注于環境產業市場趨勢、國際動態、技術發展、商業模式等相關領域的行業分析,曾參與南水北調等多個國家重大科研項目、主持世界銀行IFC危險廢棄物市場調查項目、英國環境食物及農村事務部歐盟聯合科技項目等。