清華園東南角

有一座美麗的建筑

光影投射間 青樹翠蔓

蒙絡搖綴 水光粼粼

站在階梯狀的陽臺遠眺

西山云霞色彩夢幻令人沉醉

它常被人感嘆又美又高級

它還是中國高校中

首座“會呼吸”的節能建筑

在這里可以邂逅

“最美教師”

“最美科技工作者”

“最美大學生”

這里

就是清華大學環境學院

2024年,她迎來了40歲生日

四秩芳華,正是奮進之時

讓我們

祝她生日快樂!

中意清華環境節能樓

順美育人

培養復合拔尖創新人才

滿頭銀發,衣著樸素

平易謙遜,和藹可親

這是紀錄電影《大學》中

耄耋之年、榮休后依然堅持站立三尺講臺

的錢易老師

是躬耕講壇60余載

把環境教育推向每個專業的

“拓荒者”

是日程表上始終把學生排第一位的

“錢奶奶”

她開設的“環境保護與可持續發展”公開課

選課學生覆蓋全校50余個專業近2萬人

在幾代清華人的心中

埋下生態文明思想的種子

錢易與學生交流

她在由中央電視臺和光明日報社

聯合主辦的2015“尋找最美教師”活動中

榮獲“最美教師”稱號

但她心中的“最美教師”另有人選

那是我國環境工程奠基人陶葆楷教授

在她的眼中

陶先生高瞻遠矚,又甘為人梯

扶持了一代清華環境人

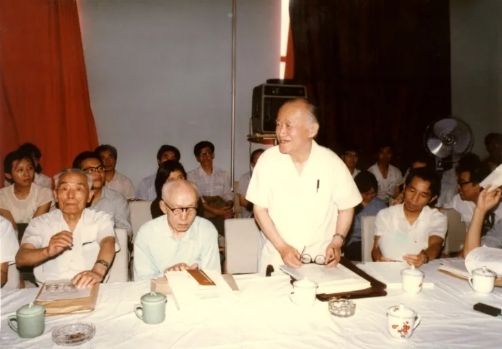

陶葆楷參加我國培養的首位環境工程博士張曉健的論文答辯會

1972年6月5日

第一次聯合國人類環境會議舉行

環境保護成為世界各國關注的重要問題

陶葆楷先生意識到

“給排水專業的范圍太窄了

環境保護是國家的基本國策

應該發展環境工程”

他翻閱了大量國外高校的相關資料

積極倡議在清華大學設立環境工程專業

1977年

全國首個環境工程專業

在清華大學建立并開始招生

1984年

環境工程系正式成立

2011年

環境學院成立

在環境學院發展的歷程中

中國水處理的先行者顧夏聲院士

建筑給水排水奠基人王繼明先生

中國水工業鼻祖許保玖先生

為祖國三易專業的教育家和科學家

李國鼎先生

為清華環境學科的發展

奠定了堅實的基礎

環境學院四大老先生

(左起:王繼明、許保玖、顧夏聲、李國鼎)

在老一輩清華環境人的引領下

清華環境人薪火相傳

以立德樹人為根本任務

積極探索新的教育教學模式

努力成為新時代的好老師

做學生為學、為事、為人的示范

涌現出國家卓越工程師團隊——大氣污染與控制團隊

“全國高校黃大年式教師團隊”

——大氣復合污染治理教師團隊

國家級教學名師

——錢易、郝吉明、胡洪營

全國五一勞動獎章獲得者

——張曉健

等一批優秀教師

建設了一批優秀教材和課程

在環境學院學習

“水課”超“硬”

“土課”不“土”

“氣課”不“虛”

是同學們的評價

清華大學大氣復合污染治理教師團隊

學院落實“三位一體”教育理念

重視五育并舉

環境學子在實驗室探索前沿

在運動場揮灑汗水

在社會各界積極實踐

用自己的智慧和力量

書寫青春的華章

環境學院正在也將繼續

為生態文明建設

培養具有時代使命感和全球競爭力的

復合型拔尖創新人才

環境學院衛冕2023年“馬約翰杯”全滿貫

環境學院志愿者貢獻清華力量

志美行健

守護藍天凈土青山碧水

有人說

我們看不見時間

但可以看見時間的力量

近幾年,我們經常聽到

“比起10年前

北京的空氣質量可好太多了”

藍天越來越多,霧霾越來越少

而這都離不開

“最美科技工作者”

中國工程院院士郝吉明及其團隊的努力

他們在大氣污染控制領域持續深耕

長期引領中國大氣污染防治

理論、戰略和技術的研究及實施

為北京乃至全國城市環境空氣質量的

持續改善作出了重要貢獻

郝吉明獲評“最美科技工作者”

翻開清華環境學科的歷史畫卷

累累成果浮現眼前

亞洲首座萬噸級規模

城市污水膜生物反應器深度處理工程

我國首個大規模流域面源污染控制工程

我國首個10萬噸/天

城市污水處理脫氮除磷智能控制系統

我國首個受污染地下水修復工程

我國首座符合國際標準的

危險廢物安全填埋場

我國首批運行的300噸/天餐廚垃圾處理廠

我國首座市政供水紫外線消毒系統

我國首個省級環境管理信息系統

全球首臺水質指紋污染預警溯源儀

全球首套鋼鐵燒結超低排放工程

全球首套20萬噸/年

燃煤煙氣減污降碳深度治理與

二氧化碳循環利用制備醋酸示范工程

全球生態環境領域首個

大語言模型專業應用套件“天工AI”

這一系列的“第一”

是清華環境人服務國家的初心不改

是他們

勇于創新、腳踏實地、積極進取的成果

亞洲首座日處理萬噸級膜生物反應器污水處理工程

(北京密云膜生物反應器工程)

面向新時代

曲久輝院士團隊為水生態保護提供系統方案

賀克斌院士團隊為雙碳目標的實現貢獻力量

環境學院還將在

環境健康、環境可持續性等

新學科方向上開拓創新

為世界可持續發展

作出新的更大的貢獻

曲久輝院士團隊

守美濟民

爭分奪秒挑戰極限

早在1934年

陶葆楷先生就提出

改善環境衛生即是增加全民族生產的能力

清華環境人始終堅持

面向人民生命健康

全力支持環境公共安全事件與重大活動保障

成為無數人心目中的“最美逆行者”

2003年非典期間

聶永豐教授牽頭成立攻關組

提出了“非典”醫療垃圾的應急處理措施

汪誠文、陳呂軍、黃霞教授團隊及時研制出了

醫院污水無害化、全密閉處理設備

張曉健教授團隊開展了

污水處理廠應急消毒研究

2005年松花江特大污染

胡洪營教授團隊奮戰在吉林石化事故現場

張曉健、劉文君教授團隊

保障哈爾濱等城市供水

張天柱、曾思育等教師進行系統分析

2008年汶川特大地震

張曉健、杜鵬飛、馬金、陳超等教師

第一時間趕赴災區

在應急救援、轉移安置和災后重建階段

均作出了重要貢獻

2008年北京奧運會

學院大氣污染治理研究團隊

為保障北京藍天獻計獻策

2015年天津港火災爆炸事故

以王凱軍、李廣賀為首的

17人應急團隊趕赴現場

快速給出了有效的含氰廢水處置方案

制定了土壤及地下水污染檢測方案

2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情

學院牽頭實施

新型冠狀病毒傳播與環境的關系及風險防控

重大應急項目

為疫情聯防聯控和復工復產

提供有力科技支撐

被授予

“全國科技系統抗擊新冠肺炎疫情先進集體”

稱號

胡洪營等在松花江污染修復現場

2008年飲用水安全研究所榮獲全國五一勞動集體獎

像這樣的工作

清華環境人總是沖鋒在前

學院大氣污染治理研究團隊

從未缺席過任何一場

我國在大氣污染治理方面的大仗硬仗

學院應急供水團隊

在全國40多起突發水污染事故應急供水中

發揮了重要作用

學院土壤地下水團隊

在多次重大土壤地下水污染事件中

發揮了關鍵作用

有人說

環境應急是一項極限運動

爭分奪秒是常態

這項工作

既像是試金石,又像是煉金場

需要高度的責任心和使命感

而環境學院的應急團隊

絕大多數還有一個共同的身份

共產黨員

他們以實際行動

寫下對黨和人民無愧于心的答卷

他們的熱愛與堅守

是國家重大行動不缺席

國家重大科研任務不缺席

在國家最急需的方向做出成績

在國家生態文明的主戰場上發揮作用

美美與共

貢獻世界環境治理

目前全球碳中和目標進展如何?

各國出臺了哪些政策?成效如何?

在COP28中國角“氣候投融資”邊會上

王燦教授作為領銜作者

發布《2023全球碳中和年度進展報告》

對全球197個國家的碳中和

進展進行了系統評估

全面評價各國在碳中和承諾

低碳技術、氣候投融資

國際氣候合作等方面的進程

為實現碳中和目標實現公正轉型

提供中國視角,作出中國貢獻

《2023全球碳中和年度進展報告》

“上傳一篇論文,然后和我聊聊”

在ChatGPT火遍全球之時

環境人也有了自己的“頂流”

——天工GPT

作為國內環境領域第一個生成式人工智能

上線第一天

它就收獲了來自25個國家超過7萬次的

交互式提問

同年

清華大學環境學院聯合牽頭發起的

國際科學計劃

——天工計劃

旨在構建智能化、標準化、開放透明的

生命周期評價體系

服務我國乃至全球構建產品碳足跡管理體系

應對氣候變化和實現可持續發展

面向全球環境治理需求

環境學院率先開設全球環境國際班

開拓國際聯合培養項目

完善國際學生培養體系

強化學生國際勝任能力

培育全球環境治理英才

學生們積極關注全球議題

勇敢扛起青年一代的責任

在世界可持續發展的舞臺上

發出“清”年聲音

“2023年世界地球日:投資我們的星球”高端訪談活動

學院學生參加海外社會實踐

2016級本科生盧煒媛獲得

Model APEC全國總冠軍

被評選為清華大學2017年學生年度人物

2016級本科生高雋、2019級本科生程浩生

入選羅德學者

2020級博士生劉迪波

在冬奧、藝博等志愿崗位上

真誠服務海內外來賓

被評選為

2022全國“最美大學生”“北京青年榜樣”

來自伊朗的博士生哈米德

和來自澳大利亞的博士生史凱特

分別成為首位和第二位

獲得清華大學研究生特等獎學金的留學生

來自巴基斯坦的博士生瑪哈拉

畢業回國后創辦環境學科并擔任系主任

成為該國環境領域領軍學者

劉迪波(左一)接受奧林匹克徽章

全球環境國際班同學在威尼斯國際大學交流學習

立足中國,面向世界

清華環境人將持續推進國際化發展

以高水平國際交流促進高質量發展

持續穩步向世界一流環境學科邁進

服務國家戰略和人類命運共同體建設

英才濟美

到祖國需要的地方建功立業

“畢業時,錢老師告訴我

她本科畢業時

最大的愿望是去支援大西北的建設

報效祖國

現在我要去基層

她不僅十分肯定

還希望我能夠在政府工作中推動環保事業”

環境學院2015屆畢業生謝淘

始終牢記導師錢易院士的諄諄教誨

“環保是一生的事業”

他扎根基層

解決人民的飲用水安全問題

建設美麗鄉村

用實際行動回應著人生選擇

謝淘與導師錢易院士的合影

展開環境學院四十年的畫卷

一批熠熠生輝的名字出現在眼前

7000余名清華環境人從這里啟程

投身于世界可持續發展的宏圖偉業

走向祖國需要的地方

走上全球環境治理的舞臺

這其中

有攻克山地村鎮飲用水超濾膜集成處理技術的

“重慶市最美科技工作者”雷曉玲

有推動“治水”變“智水”的

全國人大代表劉銳

有專注污水資源化和節能降耗技術二十余年的

最美水務人、全國勞模王佳偉

有扎根雪域高原

為守土固邊、富民興藏貢獻力量的王政

有進入蘭州大學從事科研及教學工作

將青春奉獻給西部高等教育事業的梁春生

有遠赴中國水利電力對外有限公司工作

貢獻“一帶一路”國家建設的任海騰

…………

王佳偉獲評全國勞動模范

他們把個人發展與國家需求緊密結合

在祖國大地上、在世界舞臺上

在各行各業中

踐行“熱愛我環境,光大我事業”

用拼搏與實干

讓青春之花綻放在祖國最需要的地方

向美而行

為美麗中國建設而奮斗

習近平總書記強調

要堅持以人民為中心

牢固樹立和踐行

綠水青山就是金山銀山的理念

把建設美麗中國擺在

強國建設、民族復興的突出位置

推動城鄉人居環境明顯改善

美麗中國建設取得顯著成效

以高品質生態環境支撐高質量發展

加快推進人與自然和諧共生的現代化

在世界范圍內

實現可持續發展目標

構建人類命運共同體

依然任重而道遠

環境學院作為

我國環境人才培養和科學研究的“主力軍”

作為全球環境治理人才的培養基地

使命在肩

環境學院將以

習近平新時代中國特色社會主義思想為指引

堅定不移加強黨的全面領導

以高質量黨建引領高質量發展

進一步發揮

“清華大學黨建標桿單位”的示范作用

突出人才培養和學科發展的引領作用

發展高質量環境教育

培養心懷“國之大者”

具有國際視野和系統思維的

創新性復合型拔尖人才

將服務國家戰略放在首要位置

建立適應未來挑戰的學科體系

打造具有國際競爭力的人才隊伍

開展前沿交叉與應用性基礎研究

持續產生具有國際影響的

新知識、新技術和新方法

推動相關學科領域理論與實踐發展

提供專業技術服務

幫助政府、行業及社會

制定重大生態環境戰略

并解決緊迫生態環境問題

努力繪就一幅

碧水藍天、青山凈土

美麗中國、和諧世界

的錦繡畫卷

四十而不惑

四十而不畏

四十而志不改

從探索到自信,從開創到傳承

屬于環境學院的年輪

見證其四十載崢嶸歲月

環澤百代,境臻日新

一個個躬身大地、仰望星空的

清華環境人已經準備好

乘勢而上

自信邁向美好的明天!

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317