2023年10月19日,2023(第十五屆)上海水業熱點論壇隆重召開。會上,天津壹新環保工程有限公司總經理王學科以“污泥有機無機分離及精準資源化利用技術”為主題作了發言,他介紹了污泥有機無機分離及精準資源化利用技術,生物質燃料、磷資源化產品、除磷藥劑、建材原料是污泥有機無機分離后污泥的資源化方向。

王學科

天津壹新環保工程有限公司(以下簡稱“壹新環保”),成立于2015年2月,是一家專業化從事環保領域污泥處理處置業務的綜合服務提供商,擁有一批核心高端技術人才及獨有的業內領先的污泥處理處置資源化利用技術。經過多年良性發展,壹新環保已具備可提供多種商業合作模式的實力,可集項目投資、設計、工程建設施工及運營管理于一體,為客戶提供全方位的污泥處理解決方案和服務。

2023年3月,在北控水務杯第二屆生態環境科技創投大賽中,壹新環保憑借“污泥有機無機分離及精準資源化利用技術”獲得冠軍,受到行業專家認可。

“壹新環保目前累計融資5000多萬,有三個典型案例,即兩個焚燒項目和一個堆肥項目。十年磨一劍,壹新環保今年已經到第9個年頭了。”王學科介紹說。

壹新環保圍繞核心技術申請相關專利122項,其中64項發明,58項實用新型,授權專利68項,11項發明,57項實用新型。壹新環保目前已申請成為“天津市高新技術企業”“國家級高新技術企業”和“天津市專精特新中小企業”,同時也是天津市瞪羚企業(證書正在下發中),且被選入天津市“千企萬人”支持計劃,于2020年再次復審通過“國家級高新技術企業”。

01“重水輕泥”現象普遍,污泥長居環保督察“榜單”

市政污泥是由污水廠產生,平均每處理1萬噸污水,每天產生5-8噸污泥(以含水率80%計算),我國每年市政污泥產量約為6000萬噸。

“以前是按一級A的排放標準,按照現在準IV類排放標準算,需投入大量的碳源和有機除磷藥劑,因此污泥產量會翻倍或者翻幾倍,這跟碳源的投加量有關系。”王學科介紹。

城鎮污泥產量大,處理率低,“重水輕泥”現象普遍存在,污泥缺乏規范有效的處理。2015年來我國污水處理廠的數量基本保持逐漸增加的趨勢,2022年末,我國共有污水處理廠19220座,年處理污水量881.2億噸。2022年中國市政污泥的產量約為6000萬噸,污泥年處理處置行業總體規模可達到千億級。

根據實際調研結果顯示,我國污水處理廠所產生的污泥處理率不足30%,未處理的污泥量達到3800萬噸/年以上,國內新一輪環保督察顯示,污泥問題十分突出,污泥處理處置現狀與我國污水處理差距甚大、遠遠落后發達國家。

2022年10月,國家發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部聯合印發《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》,方案中提出污泥處理處置的主要目標為:“到2025年,全國新增污泥(含水率80%的濕污泥)無害化處置設施規模不少于2萬噸/日,城市污泥無害化處置率達到90%以上,地級及以上城市達到95%以上。污泥土地利用方式得到有效推廣。京津冀、長江經濟帶、東部地區城市和縣城,黃河干流沿線城市污泥填埋比例明顯降低”。實施方案中提出要因地制宜,合理選擇處理處置技術路線,應遵循“綠色、循環、低碳、生態”理念;積極推廣并實現污水污泥能量協同利用;積極推廣污泥焚燒灰渣建材利用,氮磷營養物質回收利用,特別關注不可再生的戰略性磷資源的回收。

壹新環保提出的污泥分質資源化利用技術完全契合了實施方案中的技術重點方向和原則。

02污泥分質結合常規工藝,困境迎刃而解

目前,國內的污泥處理有四個主流工藝,包括干化焚燒、厭氧消化、好氧堆肥以及碳化工藝,王學科將各工藝目前面臨的困境做了詳細介紹。

干化焚燒:污泥自身熱值低,含水率高,獨立焚燒不能滿足干化焚燒熱平衡,需要摻加大量燃料;協同焚燒也存在相同困境。成本較高,目前國內污泥焚燒處理成本大都在300~500元/噸。

厭氧消化:投資大,如不結合熱水解,則實際產沼率偏低,最終的沼液和沼渣處理處置難度高。

好氧堆肥:受污泥含水率高影響,輔料摻加量大,處理效率低,臭氣產生量大,最終肥后的產品,出路受限。輔料成本高,且受政策影響。

碳化工藝:投資和運行成本高,碳化過程需要大量輔助熱能,需配套外加熱源或消耗大量外加燃料。

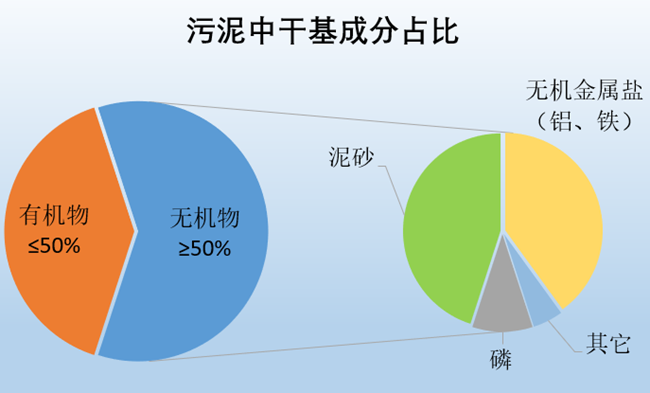

污泥成分復雜,其中包括細菌菌體、有機殘片及胞外聚合物等有機物,還有無機金屬鹽類、泥砂等無機物,其中的無機成分占比超過50%。

王學科介紹,壹新環保通過九年的試驗積累,將全國各省份的污泥都做了成分分析試驗。總結發現,我國污泥存在有機質含量低、泥砂含量高;無機金屬鹽含量高;粘度大,難脫水;易腐敗,臭氣產量大等特點。

是否可以尋求一些方法,使污泥處置遇到的問題從源頭上進行破解?能否通過污泥分離預處理,實現去除污泥粘性、分離無機金屬鹽、去除泥沙等目的?污泥組分分離能否實現?突破上述技術,成為壹新環保研發的出發點。

壹新環保經過多年積累,形成了一整套污泥路線。分質資源化技術反應原理是利用復配藥劑,使污泥中鐵、鋁及磷等無機組分還原成離子態溶入液相中,再依靠固液分離的沉淀過程,使固相污泥沉淀并排出含有無機鹽的上清液,對排出的固相污泥繼續反復淋洗,使其中溶解入液相的無機鹽類最大程度的轉移至淋洗液中。再將上清液與淋洗液收集并加入還原性藥劑,使其中溶解性鹽類析出沉淀,沉淀物即為分離出的無機鹽類成分。

對原泥進行無機鹽提取的同時也對污泥進行了改性,使微生物、細菌和病毒全部滅活,滿足對污泥進行病毒消殺的相關要求。藥劑同時會破壞污泥EPS的粘性,使泥砂得到釋放,為重選除砂創造條件。

污泥除砂方面,預處理后的固相污泥繼續進入泥砂分離裝置(該裝置借鑒部分礦選行業分砂設備原理),利用固相污泥中,有機污泥顆粒與泥砂顆粒的比重差導致的離心力差異(比重差在2~3倍左右),對其進行旋流分離,在分離器的流道截面上,污泥中的無機泥砂顆粒因自身比重大,受到的離心力大,會逐漸被甩到流道的外側,而有機質顆粒自身比重輕,受到的離心力小的多,會逐漸匯集到流道的內側,最終在流道的末端,內側即為分離后的輕質部分,就是有機污泥,外側即為分離后的重質部分,即為泥砂。

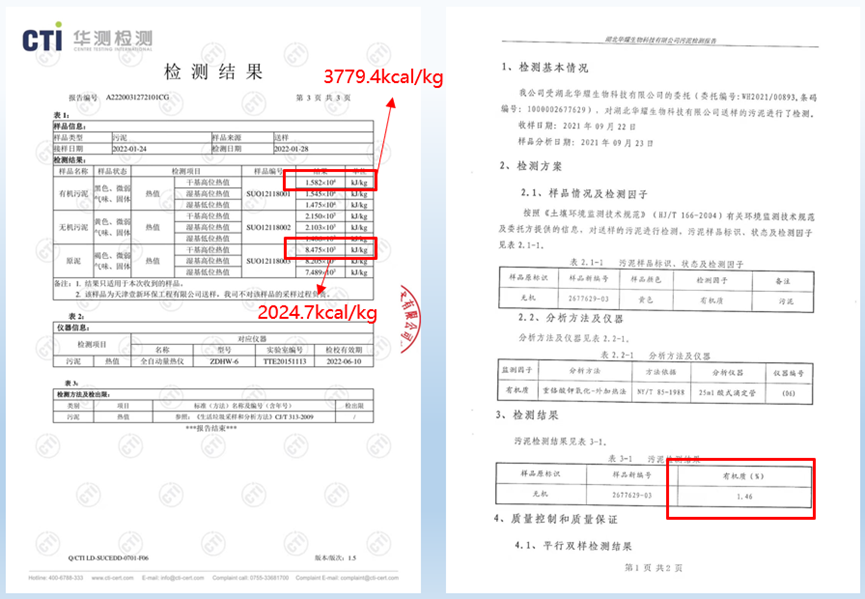

經分離工藝處理并脫水后得到的有機泥餅和無機泥餅檢測報告顯示,原泥干基高位熱值為2024.7kcal/kg,分離后有機泥餅的熱值為3779.4kcal/kg,相比提高86.6%。分離后無機泥餅的有機質含量穩定低于3%。

分離后污泥有四個資源化方向:

生物質燃料:將污泥中有機質分離出后,可作為生物質燃料使用,也可堆肥后作為肥料使用。

磷資源化產品:將污泥中提取出的磷鹽制成磷肥,純度可達20~30%。

除磷藥劑:將污泥中提取出的鋁鐵鹽,將來通過進一步研發,可以作為除磷藥劑循環利用。

建材原料:將污泥中泥砂等無機物分離出后制成建筑基材原料或綠化土作為使用。

會上,王學科將磷資源化產品的回收效果進行了詳細介紹。他表示采用有機無機分離工藝分離出的無機磷可以繼續進行回收利用作為磷資源產品的原料,回收率達到70%以上,回收磷資源產品有效磷(以P2O5計)含量接近30%。打破了國內污泥處理磷難以回收的現狀。

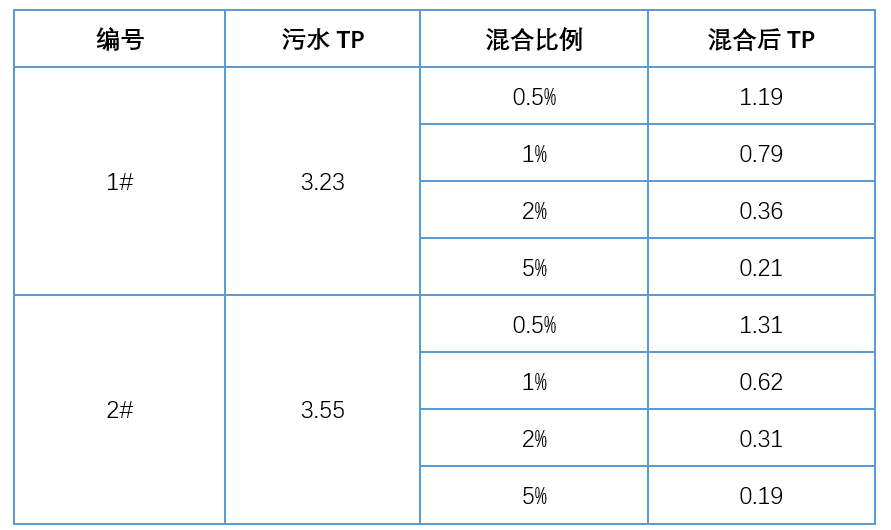

此外,采用有機無機分離工藝分離出的鐵鋁鹽可以回收至水廠前端作為除磷藥劑循環利用,可減少后續PAC的投加量50-70%,實現污水污泥的協同處理。將得到的除磷藥劑按照不同的比例和污水進行混合后,污水中磷的去除效果顯著,混合的比例越高,磷的去除效果越理想。

從實驗數據可知,除磷劑加藥量比例為0.5%時,1號實驗組污水中總磷含量由3.23降至1.19,2號實驗組污水中總磷含量由3.55降至1.31。由此可證污泥中分離出的鋁、鐵除磷藥劑具有良好的除磷效果,加藥比例為0.5%時除磷率即可達到63%。

不僅如此,分離技術與常規工藝結合后,原有工藝的各種問題均迎刃而解。“污泥實現有機無機分離后,可與原工藝充分結合,不推翻現有工藝設施。結合干化焚燒工藝時,可不再需要添加任何輔助燃料;結合好氧堆肥工藝,可不摻或低比例摻加有機輔料;結合厭氧產沼氣工藝,可提高有機負荷、擴大產能;結合碳化等其他工藝,減少外加燃料使用量。”王學科介紹道。

03三個案例,詳細闡述污泥分離工藝優勢

工程化應用方面,王學科詳細介紹了天津市武清區污泥處理廠項目、宜昌市夷陵區污泥資源化項目、武漢市黃陂區污泥資源化項目三個項目案例。

天津市武清區污泥處理廠項目

項目處理工藝為“污泥改性除砂+脫水+干化焚燒”,設計污泥日處理能力130噸(含水率80%計),占地15畝。項目自2017年8月投產至今已穩定運行了6年時間。項目分離單元直接處理成本為50元/噸,全工藝流程直接處理成本為170元/噸,遠低于國內其他污泥焚燒項目成本。

該項目工藝有以下亮點:

在工藝最初環節加入污泥滅菌單元,使得微生物全部滅活,杜絕了污泥在后續工藝段惡臭氣體的產生。

通過前端改性除砂,實現了利用污泥自身熱值即可自持焚燒,并實現干化焚燒全系統熱能平衡。

經改性除砂工藝處理過的污泥,最終產物對比來泥減量了90%,減量化效果明顯。

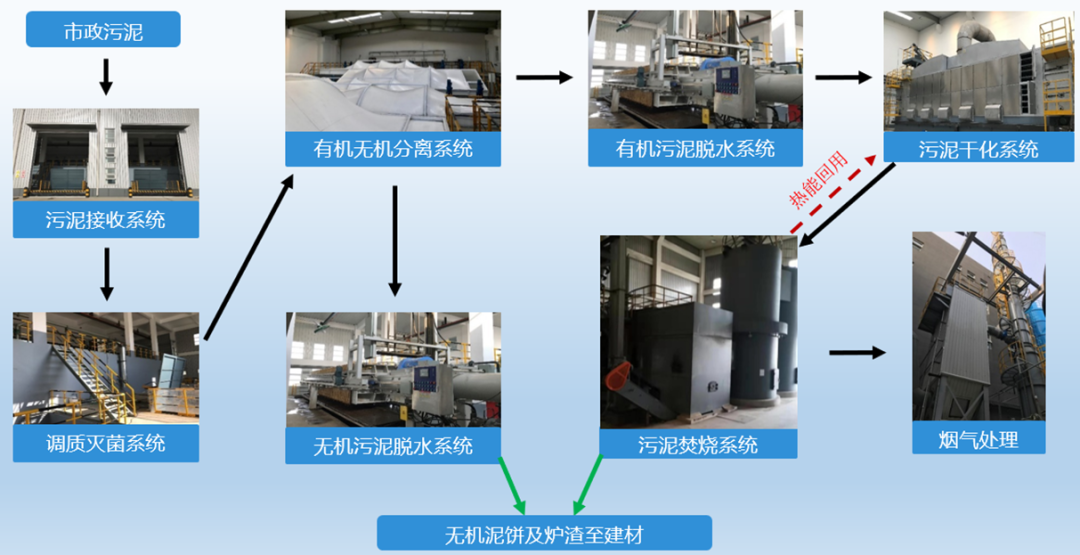

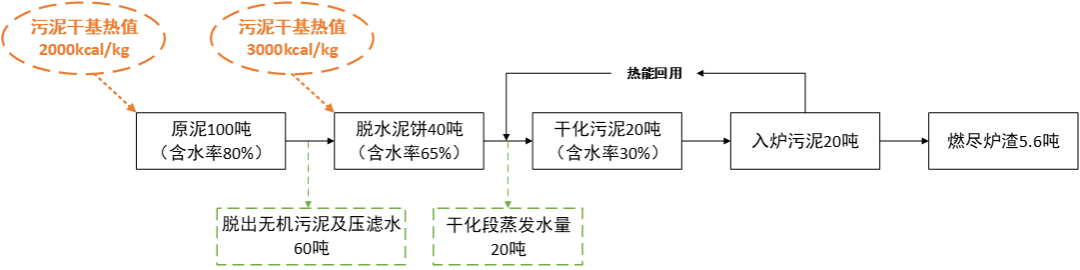

工藝流程圖

分離脫水干化焚燒工藝

污泥經分離脫水干化焚燒工藝分離后,有機泥餅中有機質含量最多可高于75%,無機泥餅中的有機質含量最低可低于5%。

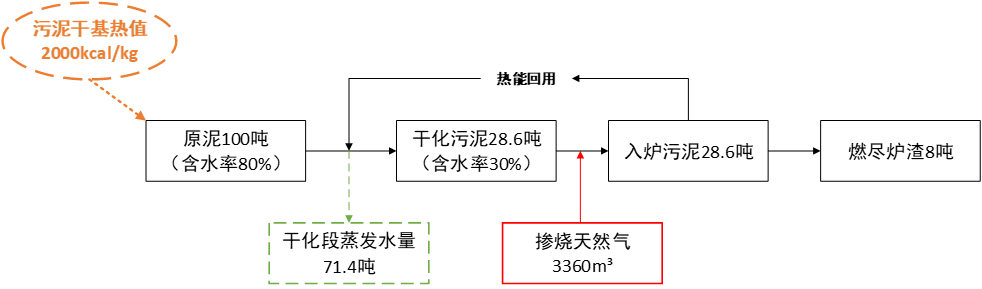

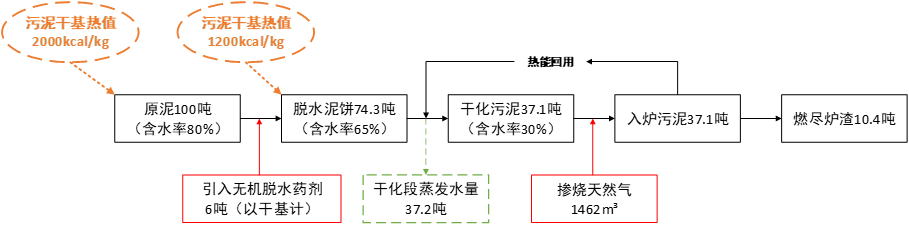

此外,王學科還將分離脫水干化焚燒工藝與直接干化焚燒工藝、常規脫水干化焚燒工藝進行了對比:

直接干化焚燒工藝是從80%含水率原泥直接干化到30%,在干化工藝段需要蒸發大量水,為滿足干化焚燒工藝段熱能平衡需外加大量能源。

直接干化焚燒工藝

常規脫水干化焚燒工藝雖然在脫水工藝段使污泥含水率降低,但引入的無機成分同時使原泥熱值大幅降低,因此為滿足干化焚燒工藝段熱能平衡仍需外加大量能源。

常規脫水干化焚燒工藝

基于污泥自身具有含水率高、燃點高、揮發份含量高、灰分高的特點,壹新環保針對性的將常規傾斜階梯型往復爐排式焚燒爐進行了全新優化,優化后的焚燒爐在爐膛內前端延長了物料的預熱環節,充分利用爐膛后端焚燒熱能將前端物料進行預熱干化,物料被升溫到600度以上,解決了污泥燃點高的難題,污泥連續焚燒不再出現斷火的情況。焚燒爐內的物料床采用機械往復式爐排結構,污泥在進入爐體一直到燃盡出爐,全過程被爐排推動翻滾前進,有效杜絕了焚燒過程中的結焦現象。同時污泥在預熱工段,污泥中的大量揮發分受熱析出,與焚燒段火焰相遇后,進行了一次燃燒,有效保持了爐膛內的焚燒溫度,焚燒后的煙氣進入二燃室,通過補風,進行二次燃燒,使得二噁英徹底分解,減少后續煙氣處理難度。

根據已有項目在線監測系統可反映出本工藝煙氣處理效果,經處理后煙氣滿足《GB18485-2014 垃圾焚燒污染控制標準》中相關限值。

宜昌市夷陵區污泥資源化項目

該項目采用的處理工藝為“污泥有機無機分離+脫水+堆肥”,設計污泥日處理能力100噸(含水率80%計),該項目于2021年初完成工藝調試。

目前因肥料出路困境,計劃增加干化焚燒工藝。

該項目具有以下亮點:

因分離后有機質含量提高到70%以上,污泥堆肥效率提升產品肥料品質提升,肥料安全保障性提升。

通過前端分離工藝,將污泥中絮體結構破壞,污泥脫水性提升,出料含水率65%,直接滿足堆肥進料要求,無需添加外購輔料,堆肥系統設施規模減少三分之二,堆肥效率提升。

武漢市黃陂區污泥資源化項目

該項目采用的處理工藝為“污泥有機無機分離+脫水+干化焚燒”,設計污泥日處理能力120噸(以含水率80%計),總占地面積約18畝,直接運行成本較現節省三分之一以上,該項目目前已進入試生產階段。

污水處理廠廠內剩余污泥就地資源化正積極推進中。

王學科說:“該項目將在國內率先實現污泥組分的分離及全面精準資源化利用,同時污泥中的有機成分實現利用自身熱能完全焚燒,分離出的泥砂作為建材原料利用,分離出的鐵鋁鹽作為除磷劑回收利用,分離出的磷作為磷肥原料利用,打破國內磷不可回收的困境。”

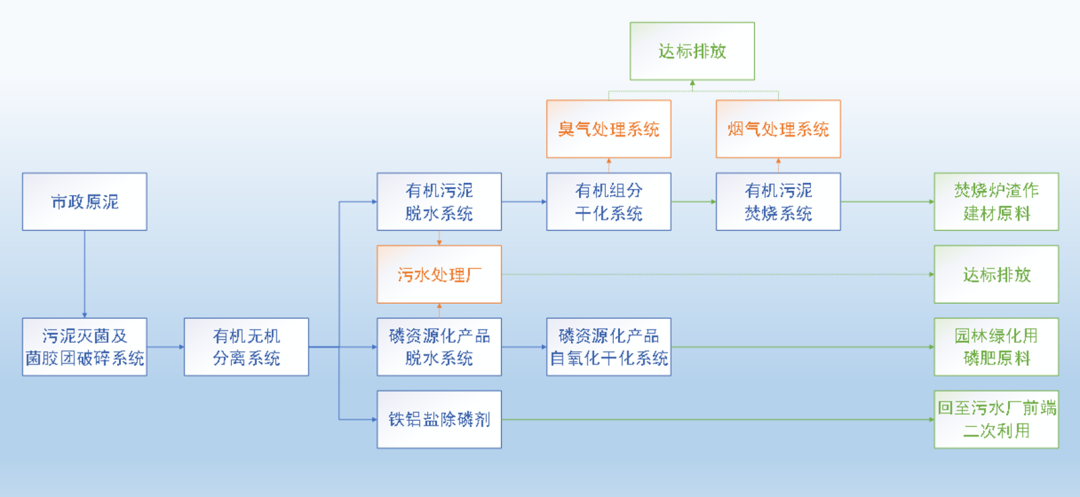

工藝流程圖

04做“負碳”工藝,將污染變為資源

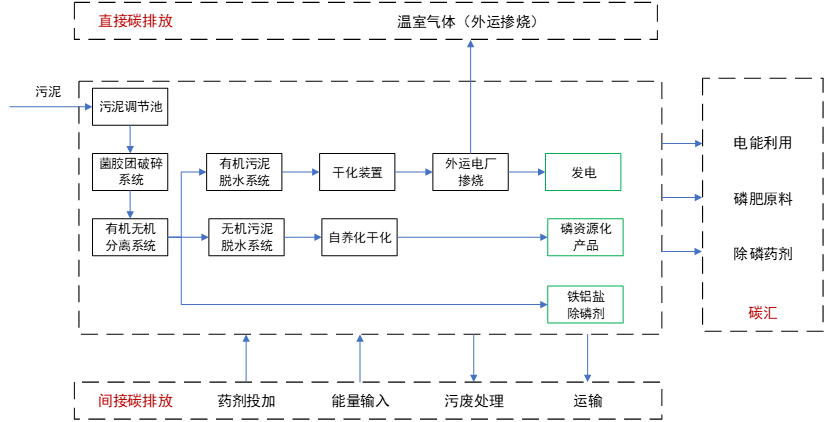

降碳減排方面,王學科將分離工藝碳排放核算邊界分析做了詳細闡述。

直接碳排放是由有機污泥外運摻燒產生的,不納入污泥處理處置廠碳排放總量。間接碳排放包括污泥處理過程中投加的藥劑、消耗的電能、廢水廢氣的處理以及產品的運輸產生的碳排放。

分離工藝可實現產物的資源化利用,鐵鋁鹽作為除磷劑回收可產生碳匯;磷資源化產品用作磷肥原料可產生碳匯;有機污泥外運電廠摻燒,發電后的電能利用可產生碳匯。

分離工藝碳排放核算邊界

以100噸規模(含水率80%)污泥處理項目為例計算碳減排效果,通過碳排放計算表可知,本項目污泥處置及外運協同焚燒工藝段碳排放量為14349.22kg,其中污泥處置廠內碳排放量為7904.32kg,使用資源化產品的碳排放量為-22439.74kg。綜合計算,總碳排放量為-8090.52kg。故分離工藝是一種“負碳”工藝,可不占用地方能源指標,符合國家“雙碳”政策。

資源化工藝可以實現污泥干化焚燒的熱能自平衡;實現污泥處理產物的資源化利用;節能降耗契合國家雙碳政策;降低項目投資及處理成本。

王學科最后表示:“壹新環保的使命是以創新驅動發展,將污染變為資源。努力做成國內污泥細分領域下污泥分質資源化的引領者。”

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317