污泥已成為環保新時代重要而緊迫的第一類課題。21世紀至今,污水處理行業經歷了20年的超高速規模增長,也留下了“重水輕泥”“污泥圍城”等問題亟待解決,如今由增量擴張邁進存量精耕,困局死局下,需求側的形勢嚴峻、沖突顯著,供給側需要創新驅動、系統破局。費用高昂的“焚燒”能否革命成本?叫好不叫座的厭氧消化何時才能普及?將破未破的好氧發酵如何打通通路?

目錄

通路通不通?以資源化破局污泥之困的八個共識

01 通路不通,污泥困局的至弱環節

02 資源化三問,和系統的通路建設

03 資源化破局污泥之困的八個共識

華燈初上,月滿西樓。

位于廣西百色市城鄉田間的一個有機肥生產廠,工人們正忙碌著來自周邊四個縣鄉運來的150噸污泥,與另一條蔗渣發酵線交叉協同,應對那突如其來的超負荷供給。

這是一個典型的污泥處理處置場景,在污水廠內脫水至80%或更低含水率后外運至一個集中點交由下一環節做最終處置,污水處理責任主體通過“付費”而將責任轉移,擺脫“后顧”之憂。

不同于更普遍的填埋和更受歡迎的焚燒,這污泥作為原料用于有機肥的生產,還林還土,是一個說起來大家都很認同,卻鮮少有人真正走通了的路。

荊棘滿布,道阻且長。

污泥已成為環保新時代重要而緊迫的第一類課題。21世紀至今,污水處理行業經歷了20年的超高速規模增長,也留下了“重水輕泥”“污泥圍城”等問題亟待解決,如今由增量擴張邁進存量精耕,困局死局下,需求側的形勢嚴峻、沖突顯著,供給側需要創新驅動、系統破局。費用高昂的“焚燒”能否革命成本?叫好不叫座的厭氧消化何時才能普及?將破未破的好氧發酵如何打通通路?

本文借好氧發酵資源化為視角,探討以“通路”破局的基本認識和普通共識。

01通路不通,污泥困局的至弱環節

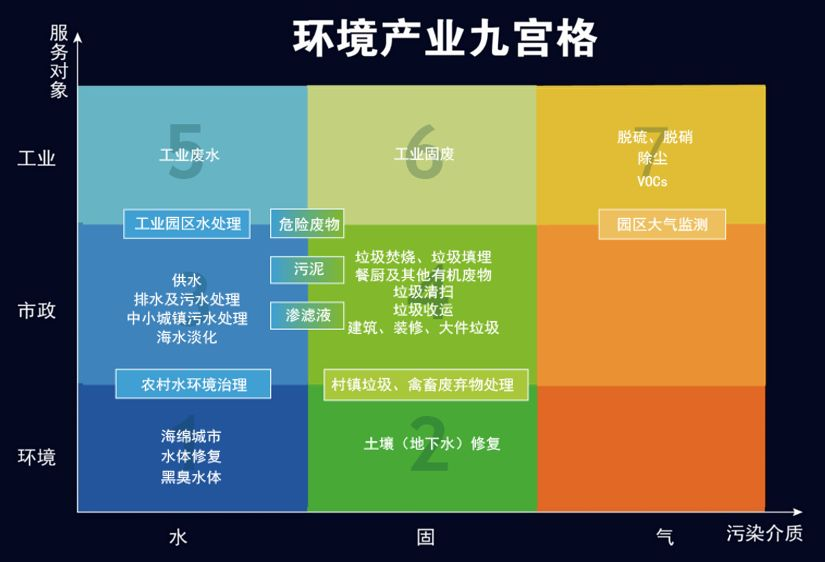

根據E20環境產業九宮格,污泥是特別特別的一類污染物。

按照介質屬性劃分,由于其專指污水處理后的產物,多分類為水系統統管,但污泥從本質上橫跨了水和固廢兩個領域,水-泥系統、污泥-其他有機固廢系統的協同,是各類研究課題的重要方向。

按照泥質劃分,符合國家危廢名錄規定的污泥要按危廢處理,比如油泥、電鍍污泥、醫療污泥等,多見于工業廢水處理場景中;其他常規生化污泥、物化污泥則一般集中收集處理,中國的污泥泥質具有有機質低、含沙量大等獨特特點,是一些國際上已成熟的技術未能在國內規模化應用的原因。

閱讀污泥發展史,“通路”是貫穿各時期管理和創新課題的中心,從本質上決定了系統的工藝路線和過程的控制要素,進而污泥的現狀--好的或壞的--很大一部分也要歸因于“通路”。

最常見的“通路”可歸納為三條:穩定填埋;干化焚燒;資源利用——

以1961年北京高碑店污水廠的污泥被當地農民用到土地中作為開始,大約40年間,污泥農用一直非常受歡迎,直到90年代污水污泥污染的加劇,污泥的量和品質都不再適合還農,這一去路自此不通,早期極簡資源化的處理處置工藝便遭到了淘汰。

1993年開啟了含水率80%的時代,污泥的土地利用、填埋、焚燒和建材等處理方式開始出現,直至2010年之間,可定義為發展期,城市化和工業化帶動產生大量污泥,成分也越來越復雜,各類處理處置技術得到機會發展探索,但現實應用中,“重水輕泥”現象極其嚴重,一方面灰色管理導致隨意拋扔在主流視野外大面積存在,一方面主流的處置工藝以簡單的填埋為主,既消耗了土地資源,又造成更為嚴重的二次污染。

十二五期間,污泥處理處置得到政策性加強,加之水十條等政策的推動,污泥治理進入高速發展階段,“四化”是政產學研各界系統協作的基本共識,破局的關鍵,在于技術產品以中國污水污泥本土特征而迭代、創新,構建“通路”以系統涌現,解脫進退維谷之困。

當下污泥處理處置現狀,以無害化、穩定化為基礎目標,減量化為中心路徑,資源化以終為始,構成的“四化”系統解決方案中,三條通路都面臨著各自不同“通路不通”的后顧之憂——填埋于可持續性不可行,焚燒于經濟性難以普適,厭氧好氧資源化于市場性、技術性不明暢——是系統污泥之困的至弱環節。

在訪談中,有人將資源化的優先級排后,傾向于更簡單快速地實現安全穩定,有人則極力反對焚燒,要求分質分相、充分利用。

這應不是一個零和因果辯論,健康成熟的污泥市場是三條(或更多樣)通路按照系統原則并行發展,需要客觀評價并“因地制宜、因泥制宜”(蘇伊士),只有多個中心或多條路線交織,才能成其科學的系統之網,使各自都能發揮優勢、彌補缺陷,使既有物質鏈的終點,也為資源循環的中樞。

02資源化三問,和系統的通路建設

當我們談論資源化時,我們談些什么?最近讀到一段三問式(力源寶)直擊要點——

是廢物,還是可轉化的資源?

是終點還是中樞?

是一燒了之,還是歸還林地?

承接了污水中大量剩余有機質和營養組分的污泥,它本然就是資源。但首先的首先,污泥應被踏實定義為生活生產物質循環末端的一種廢物,即便在資源化語境下,我們也不能脫卻廢物而談資源,則通路通不通,首先的首先在于污染是否在較低損耗下足夠徹底的被清除,并確保不會再反復,且不會同時產生其他更難處理的廢物。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317