(八)防滅火物資儲備工程建設

切實加強防滅火應急物資保障,按照“突出重點、輻射周邊、就近增援、分級保障”的原則,繼續完善國家和省級防滅火物資儲備網絡,形成可同時應對 2 起以上特別重大森林草原火災的裝備物資應急儲備網絡。

二、有害生物防治能力提升

(一)監測預警體系建設

建立健全以基層有害生物防治檢疫站、測報點和林草基層工作站、自然保護地管理機構為主體,以市場化購買服務、生態護林員為補充的基層監測組織模式。優化遙感監測、大數據精細化管理和預報服務,建設反應靈敏、信息真實的國家、省、市、縣各級監測預警體系,提升林草有害生物監測預警能力。加快草原有害生物災害監測預警能力提升和草原生物災害監測站點等基礎設施建設,加強草原本底數據和植保調查數據管理,形成支撐草原生物災害風險管理的全要素數據資源體系。

(二)檢疫御災能力建設

加強檢疫執法和檢查檢驗隊伍建設,提高省級林業有害生物疫情診斷能力,構建檢疫檢查站網絡,完善檢疫檢測、檢疫封鎖、檢疫監管與追溯、除害處理等基礎設備設施,建立集疫情鑒定、檢疫執法、行政管理與審批服務為一體的檢疫御災體系。

(三)防治減災體系建設

強化應急防治指揮調度。加強基層藥劑藥械庫、標本館建設,更新和配備現代化防治設備,加強應急防治物資儲備。強化應急防控演練和技術培訓,提升應急處置和防治減災能力。開展松材線蟲病等有害生物防治、疫源疫病防控等設施建設,加快草原和濕地有害生物災害監測預警能力提升和草原生物災害監測站點等基礎設施建設。

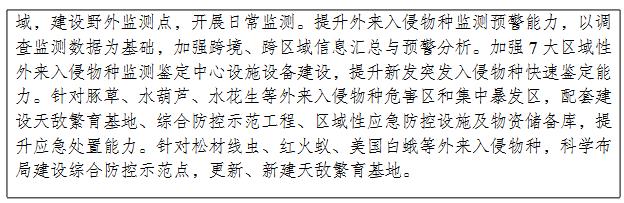

(四)外來入侵物種監測處置能力建設

構建外來入侵物種監測網絡,開展長期例行監測。提升國家級外來入侵物種監測預警水平,加強跨境、跨區域信息匯總與預警分析。加強區域性外來入侵物種監測鑒定能力建設,提升新發突發入侵物種快速鑒定能力。針對豚草、水葫蘆、水花生、松材線蟲、美國白蛾等外來入侵物種危害區和集中暴發區,配套建設外來入侵物種天敵繁育基地、綜合防控示范工程、區域性應急防控設施及物資儲備庫,配置必要的應急處置設施設備,提升外來物種入侵突發事件應急處置能力。

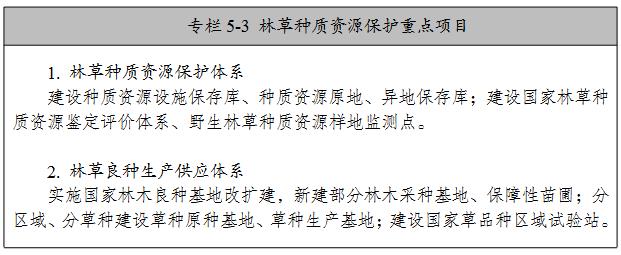

三、林草種質資源保護

(一)完善林草種質資源保護體系

新建國家林草種質資源設施保存主庫、分庫及一批原地、異地保存庫,逐步建立起原地、異地和設施保存相結合的林草種質

資源保存體系。開展林草種質資源鑒定評價和監測預警體系建設,加強國家林草種質資源信息管理,實時匯集、處理種質資源的收集保存、鑒定評價、分發利用、監測預警等信息,補齊國家重點保護野生動植物種質資源保存空缺,進一步提升林草種質資源保護利用水平和能力,滿足我國林草種質資源保護的戰略需求。

(二)提升林草良種生產供應能力

新建、改擴建一批國家重點林木良種基地、林木采種基地和保障性苗圃,新建一批國家草品種區域試驗站、國家重點草種原種基地和草種生產基地,健全數量充足、質量優良、結構合理的林草種苗生產供應體系,滿足我國大規模國土綠化和生態保護修復對林草良種的多樣化需求,促進林草良種供應結構更加合理,良種產量和質量顯著提升,林木良種使用率和草種供應自給率顯著提升。

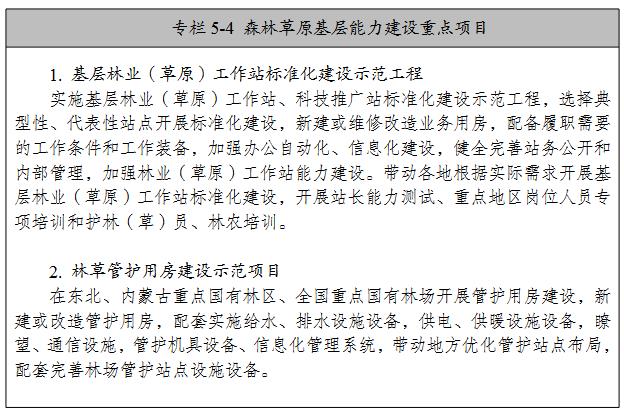

四、森林草原基層能力建設

(一)林草基層站點能力提升

充分發揮基層林業(草原)工作站、科技推廣站在基層生態保護、資源管護中的重要支撐保障作用,加強基層林業(草原)工作站、科技推廣站基礎設施及能力建設。選擇典型性、代表性站點實施基層林業(草原)工作站、科技推廣站標準化建設示范工程,加強業務用房建設及必要設施設備配備,提高標準化水平。穩定機構隊伍,壯大隊伍數量,優化隊伍結構,提升隊伍業務技能、綜合素質和能力。規范護林(草)員日常管理,加強法規制度和技能培訓,建立健全工作標準和制度。

(二)林草管護用房建設示范項目

在東北、內蒙古重點國有林區和全國重點國有林場,開展林草管護用房建設示范項目。引導各地優化管護站點布局,改善管護用房條件,提高配套基礎設施、裝備建設水平。

第六章 逐步提升生態氣象保障能力

聚焦生態保護和修復重大工程任務,依托既有平臺,提升生態氣象監測評估預警能力。加強重大氣象災害和氣候變化對生態安全的影響監測評估和預報預警,提高生態保護和修復氣象評估、生態安全氣象風險預警和氣候資源保護利用能力,強化森林草原火災預防、沙塵暴預警及有害生物防治等方面氣象保障服務。加強人工影響天氣能力建設,提高生態修復型作業能力。加強生態氣象基礎支撐能力,提升生態氣象數據處理和應用水平。

一、生態氣象監測評估能力建設

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317