市場主導。堅持有效市場和有為政府相結合,發揮企業主體作用,發揮市場機制配置資源的決定性作用,以高質量的綠色供給激發綠色新需求,引導綠色新消費。

系統推進。堅持把綠色低碳發展作為一項多維、立體、系統工程,統籌工業經濟增長和低碳轉型、綠色生產和綠色消費的關系,協同推進各行業、各地區綠色發展。

(三)主要目標

到2025年,工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型取得顯著成效,綠色低碳技術裝備廣泛應用,能源資源利用效率大幅提高,綠色制造水平全面提升,為2030年工業領域碳達峰奠定堅實基礎。碳排放強度持續下降。單位工業增加值二氧化碳排放降低 18%,鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業碳排放總量控制取得階段性成果。

污染物排放強度顯著下降。有害物質源頭管控能力持續加強,清潔生產水平顯著提高,重點行業主要污染物排放強度降低 10%。

能源效率穩步提升。規模以上工業單位增加值能耗降低 13.5%,粗鋼、水泥、乙烯等重點工業產品單耗達到世界先進水平。

資源利用水平明顯提高。重點行業資源產出率持續提升,大宗工業固廢綜合利用率達到57%,主要再生資源回收利用量達到4.8億噸。單位工業增加值用水量降低16%。

綠色制造體系日趨完善。重點行業和重點區域綠色制造體系基本建成,完善工業綠色低碳標準體系,推廣萬種綠色產品,綠色環保產業產值達到11萬億元。布局建設一批標準、技術公共服務平臺。

三、主要任務

(一)實施工業領域碳達峰行動

加強工業領域碳達峰頂層設計,提出工業整體和重點行業碳達峰路線圖、時間表,明確實施路徑,推進各行業落實碳達峰目標任務、實行梯次達峰。

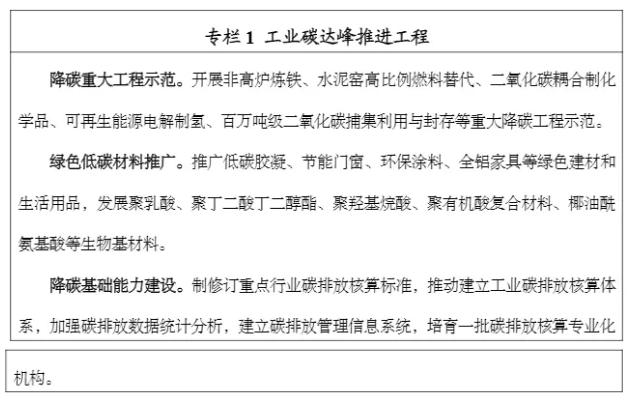

制定工業碳達峰路線圖。深入落實《2030年前碳達峰行動方案》,制定工業領域和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等重點行業碳達峰實施方案,統籌謀劃碳達峰路線圖和時間表。強化標準、統計、核算和信息系統建設,提升降碳基礎能力。結合不同行業技術現狀和發展趨勢,力爭有條件的行業率先實現碳達峰。

明確工業降碳實施路徑。基于流程型、離散型制造的不同特點,明確鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業的主要碳排放生產工序或子行業,提出降碳和碳達峰實施路徑。推動煤炭等化石能源清潔高效利用,提高可再生能源應用比重。加快氫能技術創新和基礎設施建設,推動氫能多元利用。支持企業實施燃料替代,加快推進工業煤改電、煤改氣。對以煤、石油焦、渣油、重油等為燃料的鍋爐和工業窯爐,采用清潔低碳能源替代。通過流程降碳、工藝降碳、原料替代,實現生產過程降碳。發展綠色低碳材料,推動產品全生命周期減碳。探索低成本二氧化碳捕集、資源化轉化利用、封存等主動降碳路徑。

開展降碳重大工程示范。發揮中央企業、大型企業集團示范引領作用,在主要碳排放行業以及綠色氫能與可再生能源應用、新型儲能、碳捕集利用與封存等領域,實施一批降碳效果突出、帶動性強的重大工程。推動低碳工藝革新,實施降碳升級改造,支持取得突破的低碳零碳負碳關鍵技術開展產業化示范應用,形成一批可復制、可推廣的技術和經驗。

加強非二氧化碳溫室氣體管控。有序開展對氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等其他溫室氣體排放的管控。落實《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》,啟動聚氨酯泡沫、擠出基苯乙烯泡沫、工商制冷空調等重點領域含氫氯氟烴淘汰管理計劃,加強生產線改造、替代技術研究和替代路線選擇,推動含氫氯氟烴削減。

(二)推進產業結構高端化轉型

加快推進產業結構調整,堅決遏制“兩高”項目盲目發展,依法依規推動落后產能退出,發展戰略性新興產業、高技術產業,持續優化重點區域、流域產業布局,全面推進產業綠色低碳轉型。

推動傳統行業綠色低碳發展。加快鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、紡織、輕工、機械等行業實施綠色化升級改造,推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。落實能耗“雙控”目標和碳排放強度控制要求,推動重化工業減量化、集約化、綠色化發展。對于市場已飽和的“兩高”項目,主要產品設計能效水平要對標行業能耗限額先進值或國際先進水平。嚴格執行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業產能置換政策,嚴控尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業新增產能,新建項目應實施產能等量或減量置換。強化環保、能耗、水耗等要素約束,依法依規推動落后產能退出。

壯大綠色環保戰略性新興產業。著力打造能源資源消耗低、環境污染少、附加值高、市場需求旺盛的產業發展新引擎,加快發展新能源、新材料、新能源汽車、綠色智能船舶、綠色環保、高端裝備、能源電子等戰略性新興產業,帶動整個經濟社會的綠色低碳發展。推動綠色制造領域戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展,做大做強一批龍頭骨干企業,培育一批專精特新“小巨人”企業和制造業單項冠軍企業。

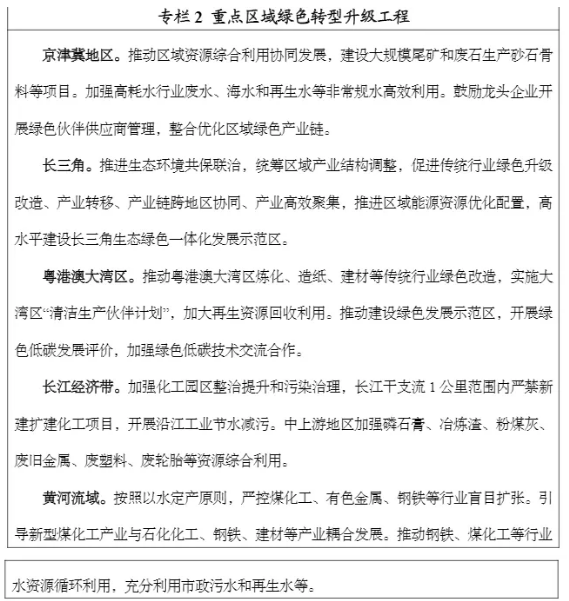

優化重點區域綠色低碳布局。在嚴格保護生態環境前提下,提升能源資源富集地區能源資源的綠色供給能力,推動重點開發地區提高清潔能源利用比重和資源循環利用水平,引導生態脆弱地區發展與資源環境相適宜的特色產業和生態產業,鼓勵生態產品資源豐富地區實現生態優勢向產業優勢轉化。加快打造以京津冀、長三角、粵港澳大灣區等區域為重點的綠色低碳發展高地,積極推動長江經濟帶成為我國生態優先綠色發展主戰場,扎實推進黃河流域生態保護和高質量發展。

(三)加快能源消費低碳化轉型

著力提高能源利用效率,構建清潔高效低碳的工業用能結構,將節能降碳增效作為控制工業領域二氧化碳排放的關鍵措施,持續提升能源消費低碳化水平。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317