在落實上,一方面生態環保的法律體系加快建設健全,2017年《中華人民共和國水污染防治法》出臺,2018年《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》出臺,2020年《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,一些區域性的、探索性的政策更是層出不窮;另一方面,生態環保督察行動開展力度也大大加強,2018年針對第一輪督察開展“回頭看”,2019年開展第二輪生態環保督察,至今已經圓滿完成三批,僅在第二輪第三批督察的8個省份中,就受理了2.9萬件舉報。

可以說,中央建立起生態環保的法律框架,以具體的行動計劃來鼓勵、幫助地方政府解決生態環保問題,再懸以利劍監督地方政府重視生態文明建設。無論是要做出政績,還是要避免被處罰,生態環保都已經成為地方政府的工作重點,自然會釋放大量需求,促進生態環保行業的發展,各大央企國企也嗅到了“商機”,與地方政府一拍即合。

催化劑:政府融資模式變革

盡管重視,但是解決生態環境問題需要大量資金,假如地方政府不缺錢,那么把項目交給誰做都差不了太多,有些民企擁有核心技術可能還是更好的選擇,能夠服務的更好。但事與愿違,缺資金實際上是地方政府面臨的大問題。解決途徑只有2個,一是發債融資,二是吸引社會資本進入——前提是打通商業模式,能夠從其他途徑來彌補社會資本的前期投入。

發債融資最方便、快捷,但“降杠桿”的財政改革下,中央擔心存量巨大的地方債帶來系統性金融風險,將地方政府各種債務融資渠道進行限制,地方政府一向慣用的地方融資平臺融資受限,地方政府尋找其他“合法”途徑的動力大大提升。

吸引社會資本進入的途徑雖然有美好的前景,但實施起來困難重重,PPP模式是中央提出、鼓勵采用的一種項目融資方式,然而前幾年實施起來出現了不少問題。一是地方政府為了盡快上馬項目,規劃不清晰不合理,一些項目沒有想清楚未來如何收回前期建設成本,更有一些項目通過固定回報承諾、回購安排、明股實債等方式,借PPP之名,行變相融資之實。如此操作下,一些PPP項目從“香饃饃”變成“燙手山芋”,社會資本開始變得警惕。

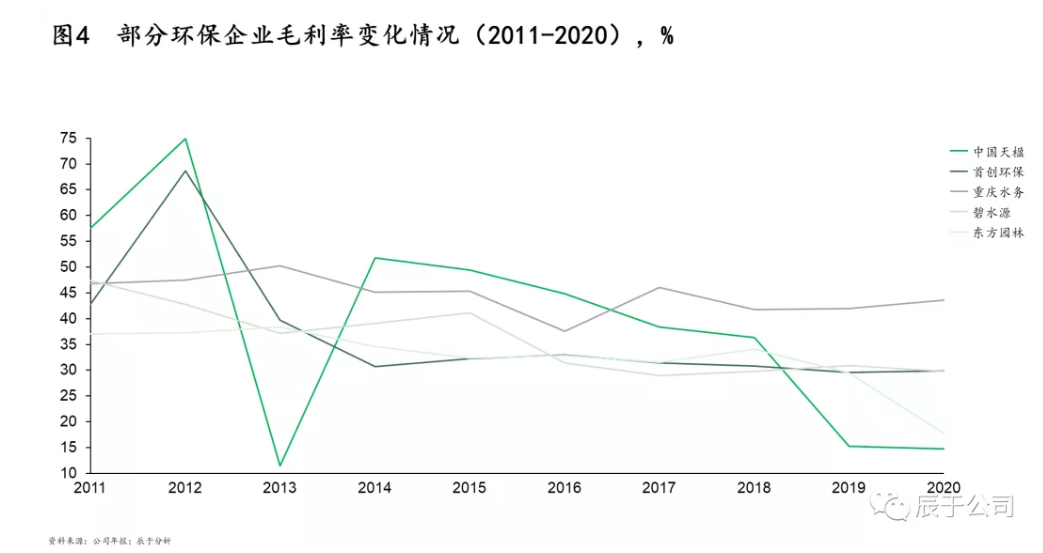

因此,地方政府一方面想辦法壓低項目盈利水平降低投入,一方面尋求其他“合法”融資渠道解困。近年來大型生態環保企業的盈利水平逐步下降印證了項目盈利降低的趨勢(見圖),盈利就幾個點,融資成本極低的大型國企、央企在競爭中處于優勢,幾個點的融資成本決定了項目的成與否;尋找融資渠道下,地方生態環保集團應運而生,對跨市統籌、投資公益性回報比較差的項目等,將起到積極的作用。

既來之則安之,重要的是解決企業眼下發展的問題

然而,不管誰進入誰離開,生態環保作為一個體量數萬億的賽道,該做還得做。只是目前競爭環境不容樂觀,生態環保的大商業邏輯沒有走通,行業就難以恢復到良性競爭的秩序,盈利就難以提上去。目前處于“補舊賬”的時期,短期內難以建立從源頭到處置一體的體系,從垃圾分類推行的難度就可見一斑,企業將長時間面臨如何解決眼下生存發展的問題。“八仙過海,各顯神通”,生態環保行業未來的主要“玩家”們“神通”各不同,應對之策也自然有所差異。

第一類是傳統民營企業。根據前述分析,大多頭部民營企業在前期“滾雪球”式發展中,遭遇資金鏈斷裂打擊,投身國資,不過尚有一些民企在技術、管理上較為領先和成功,只是融資成本對企業的發展帶來的較大限制,創新是唯一的破局之道,在向智慧化、數字化轉型的路上,這一類企業可能更勝一籌。此外,生態環保領域本身就有大量的中小企業參與,這些企業體量不大,盤踞當地,如果能夠保持運營盈利,就能夠“活的夠久”,但是在參與增量競爭中不占優勢,“有一單做一單”。

第二類是傳統國企。國企身份帶來的競爭優勢就是較低的融資成本,另外常年積累的運營經驗、管理經驗也是優勢之一。不過民企遇到的困境傳統國企依然會遇到,一些項目持續虧損是潛在的風險點,盡快清理這些風險點,“刮骨療傷”亦或“斷臂自救”是必經之路。

第三類是新進入的央企。央企有強大的融資能力、工程建設能力,但是面對細分領域眾多的生態環保行業,“不懂行”是一個大障礙,主要面對的問題一是如何選擇合適自身發展的領域,二是盡快彌補運營方面的短板。這也是為何目前央企進入主要是通過投并購方式。

第四類是地方生態環保集團。地方生態環保集團“橫空出世”,最大的優勢是背靠地方政府不用太多考慮拿項目的問題,但“偏安一方”不代表可以“高枕無憂”,在項目的建設、運營上缺人缺技術缺經驗,能否建好運營好手里的項目是最大的挑戰。

總的來說,在項目的“投技建運”四大環節,四類玩家能力各有不同。要解決發展的問題,一是想好方向執行好戰略,二就是要根據自身情況,揚長避短,做強這四大環節的能力。

千里之行始于足下,做好、做多項目才是根本之道

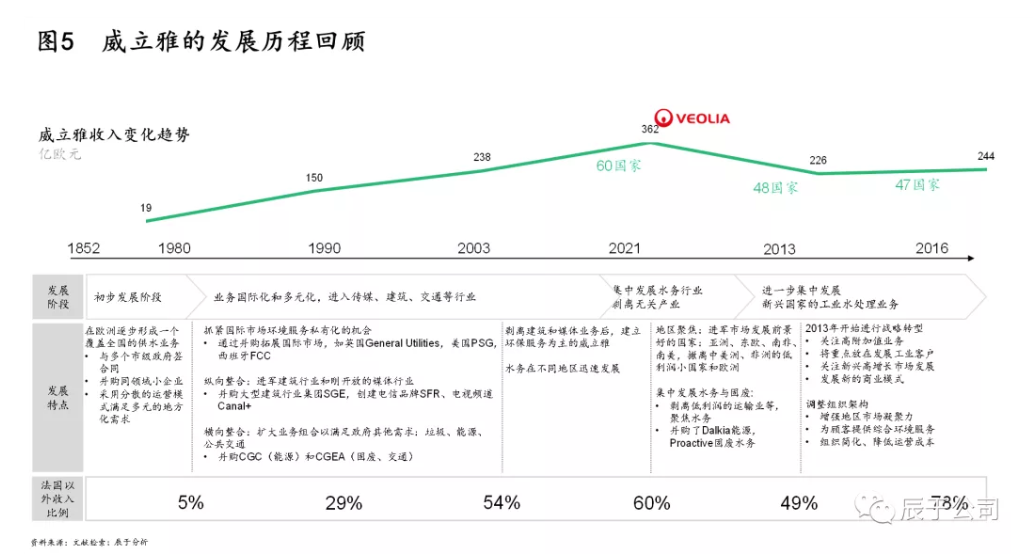

任何大企業的長成都不是一日之功,全球生態環保巨頭威立雅的發展之路照樣坎坷,歷經160年發展,直到上世紀80年代后才真正開始走上快速發展的道路,經歷了之后30年的擴張(見圖5)。

國內的生態環保發展也不例外,企業的發展需要時間,但是時間總體來說是有限的。2035年是基本實現社會主義現代化的重大階段,生態文明建設作為重要組成部分,意味著未來十五年是一個關鍵期。不過根據辰于估計,在眾多玩家參與之下,競爭加劇,需求快速釋放,行業主要快速發展的時間可能只剩十年左右,只是一些細分領域靠前,一些細分領域靠后的區別,例如水務、固廢的一些細分領域已經接近成熟期,開始轉向數字化和智慧化建設。

不論如何,多做項目,把項目做好做優,才能在行業競爭中爭得一席之地。千里之行,始于足下,生態環保企業是時候全面抓起項目全生命周期管理能力建設了。后面,辰于將祭出“六脈神劍”,以系列文章分享我們在項目全生命周期各環節協助領先企業進行能力建設的經驗與教訓,主要包括:

“六脈神劍”一之:投資——如何主動出擊,把更多好項目拿到手

“六脈神劍”二之:技術——如何技術引領,打造“拳頭產品”

“六脈神劍”三之:建設——如何又快又好又省的建成項目

“六脈神劍”四之:運營——如何穩定安全運營,實現整體收益

“六脈神劍”五之:PMO——如何協調技投建運各個環節

“六脈神劍”六之:項目管理手冊——如何打造環保人自己的行動指南

編輯:王媛媛

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317