浙江省建設項目碳排放評價編制指南(試行)

(征求意見稿)

前 言

氣候變化是當前世界面臨的最嚴峻挑戰之一。積極應對氣候變化是我國實現可持續發展的內在要求,是加強生態文明建設、實現美麗中國目標的重要抓手,是我國履行負責任大國責任、推動構建人類命運共同體的重大歷史擔當。習近平總書記多次就應對氣候變化問題作出重要指示,在多個國際場合闡述了應對氣候變化對構建人類命運共同體的重要性,并于2020 年 9 月聯合國大會上提出我國“二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值,努力爭取 2060 年前實現碳中和”的莊嚴承諾。據此,中央提出將“做好碳達峰、碳中和工作”納入生態文明建設整體布局。為實現“減污降碳、協同增效”,生態環境部印發了《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》(環綜合〔 2021〕4 號)、《關于加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》(環環評〔2021〕45 號)等文件,加快推進綠色轉型和高質量發展。

為貫徹落實中央和生態環境部“碳達峰、碳中和”相關決策部署和文件精神,充分發揮環境影響評價的源頭防控、過程管理中的基礎性作用,推進“兩高”行業減污降碳協同控制,規范和指導建設項目環境影響評價工作中的碳排放評價工作,制定本指南。

本指南規定了建設項目環評工作中的碳排放評價的一般工作流程、內容、方法和要求。

本指南為首次發布,并根據應對氣候變化最新政策要求適時修訂。

本指南由浙江省生態環境廳提出并歸口。

本指南主要起草單位:浙江省生態環境低碳發展中心。

本指南起草人:楊永進、陳齊、衛俊杰、施行之、曹穎、趙虎彪。

目 錄

一、適用范圍

二、引用文件

三、術語和定義

四、核算邊界

五、碳排放評價工作流程

六、碳排放評價方法

(一)現狀調查和資料收集

(二)碳排放核算和預測

(三)碳排放評價

七、碳減排潛力分析及建議

附錄一納入碳排放評價試點行業范圍

附錄二碳排放評價工作一般工作流程

附錄三碳排放一般核算方法

附錄四重點行業溫室氣體核算方法與報告指南

附錄五行業單位工業增加值碳排放參考值

一、適用范圍

本指南適用于全省范圍內二氧化碳排放當量大于 0.26 萬噸(或綜合能耗 1000 噸標煤以上)并編制環評報告書的重點行業建設項目開展碳排放評價試點工作,試點范圍包括鋼鐵、火電、建材、化工、石化、造紙、印染、化纖等 8 個行業,詳見附錄一。其他行業建設項目碳排放評價工作可參照執行。

二、引用文件

1、 國務院《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》(國發〔2021〕4 號);

2、政府間氣候變化專門委員會(IPCC)《2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南》(2019 修訂版);

3、國家發展改革委《省級溫室氣體清單編制指南(試行)》(發改辦氣候〔2011〕1041 號);

4、《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》(環綜合〔2021〕4 號);

5、生態環境部《關于加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》(環環評〔2021〕45 號);

6、生態環境部《建設項目環境影響評價分類管理名錄(2021 年版)》(部令第 16 號)。

7、生態環境部《建設項目環境影響評價技術導則總綱》(HJ2.1-2016);

8、國家發展改革委辦公廳《關于印發首批 10 個行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)的通知》(發改辦氣候〔2013〕2526 號);

9、國家發展改革委辦公廳《關于印發第二批 4 個行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)的通知》(發改辦氣候〔2014〕2920 號);

10、國家發展改革委辦公廳《關于印發第三批 10 個行業企業溫室氣體核算方法與報告指南(試行)的通知》(發改辦氣候〔2015〕1722 號);

11、浙江省生態環境廳《浙江省溫室氣體清單編制指南(2020 年修訂版)》。

三、術語和定義

(1) 溫室氣體

大氣中吸收和重新放出紅外輻射的自然的和人為的氣態成分。本指南的溫室氣體是指《京都議定書》中所規定的六種溫室氣體,分別為二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)。

(2) 燃料燃燒排放

化石燃料在氧化過程中產生的二氧化碳排放。

(3) 工業生產過程排放

原材料在工業生產過程中除燃料燃燒之外的物理或化學變化造成的溫室氣體排放。

(4) 凈購入使用的電力、熱力產生的排放

企業消費的凈購入電力和凈購入熱力(如蒸汽)所對應的電力或熱力生產環節產生的二氧化碳排放。

(5) 活動水平

量化導致溫室氣體排放或清除的生產或消費活動的活動量,例如每種燃料的消耗量、購入的電量、熱力等。

(6) 排放因子

表征單位生產或消費活動量的溫室氣體排放系數,例如每單位化石燃料燃燒所產生的二氧化碳排放量、每單位購入使用電量所對應的二氧化碳排放量等。

(7) 溫室氣體排放總量

即一定時期內的溫室氣體排放總量,以二氧化碳當量表示溫室氣體排放總量。

(8) 碳排放總量

即一定時期內的二氧化碳排放總量。

(9) 單位工業增加值碳排放

即一定時期內,企業每創造一個單位的工業增加值所產生的二氧化碳排放。

(10)單位工業總產值碳排放

即一定時期內,企業每創造一個單位的工業產值所產生的二氧化碳排放。

(11)單位產品碳排放

即一定時期內,企業每生產一個單位產品所產生的二氧化碳排放。

(12)單位能耗碳排放

一定時期內,企業每消耗單位能源所產生的二氧化碳排放。

(13)評價基準年

評價建設項目溫室氣體排放現狀水平的參考年。綜合考慮評價所需碳排放現狀數據可獲得性、數據質量、代表性等因素,選擇最近一年作為評價基準年。

四、核算邊界

本指南新建項目以法人企業或視同法人的獨立核算單位為核算邊界。改擴建及異地搬遷建設項目還應對擬建項目、項目實施前后企業邊界分別作為核算邊界進行核算。

企業邊界核算范圍包括處于其運營控制權之下的所有生產場所和

生產設施產生的溫室氣體排放,設施范圍包括直接生產系統工藝裝置、輔助生產系統和附屬生產系統等。

五、碳排放評價工作流程

碳排放評價融入環境影響評價報告相應章節中,并設立單獨評價專章,其一般工作流程見附錄二。

六、碳排放評價方法

(一)現狀調查和資料收集

1、新建項目

可依據項目可研報告、立項文件、設計文件等開展調查和資料收集,包括工業總產值、工業增加值、產品產量、能源類型及消費量、凈購入電力和熱力、涉及溫室氣體排放的工業生產過程(主體工程、輔助工程和環保工程等)原輔料使用量等內容。

2、改擴建及異地搬遷項目

改擴建及異地搬遷建設項目還應調查現有項目的評價基準年溫室氣體排放情況。

如企業已納入碳報告系統或全國排污許可證管理信息平臺全國碳排放數據送系統模塊,可直接從系統引用現有項目相關數據,包括溫室氣體排放總量,化石燃料燃燒、工業生產過程、凈調入電力和熱力等領域的二氧化碳排放量,工業總產值、工業增加值、產品產量等。

(二)碳排放核算和預測

1、核算工作流程進行企業溫室氣體排放核算的完整工作流程主要包括:

(1) 確定核算邊界;

(2) 確定應核算的排放源和氣體種類;

(3) 收集各個碳排放活動水平數據;

(4) 選擇和獲取排放因子數據;

(5) 依據相應核算指南,按核算邊界核算各種溫室氣體的排放量。

2、核算方法

從燃料燃燒排放、凈調入電力和熱力排放、工業生產過程排放等方面,分別計算建設項目實施后的溫室氣體排放總量 E 溫總和碳排放總量 E 碳總。結合項目特點及關鍵經濟、用能指標,計算建設項目實施前后碳排放強度,包括單位工業增加值碳排放 Q 工增、單位工業總產值碳排放 Q 工總、單位產品碳排放 Q 產品、單位能耗碳排放 Q 能耗。

改擴建及異地搬遷建設項目還應單獨核算現有項目的溫室氣體排放總量 E 溫總和碳排放總量 E 碳總,并給出項目溫室氣體和碳排放“三本賬”。

本指南僅規定建設項目一般核算方法及數據來源,詳見附錄三。

重點行業溫室氣體核算方法可參照發改辦氣候〔2013〕2526 號、發改辦氣候〔2014〕2920 號和發改辦氣候〔2015〕1722 號等文件發布的重點行業溫室氣體排放核算方法與報告指南進行核算,詳見附錄四。

(三)碳排放評價

通過對企業自身改擴建前后碳排放情況的縱向對比,與所在區域、

行業(產品)橫向對比,評價項目碳排放水平,分析碳減排潛力、對區域碳排放強度考核目標可達性和碳排放對區域碳達峰、碳中和的影響。

1.碳排放強度評價

以浙江省生態環境廳公開發布碳排放強度基準值或標準作為評價依據,評價建設項目單位工業增加值碳排放 Q 工增、單位工業總產值碳排放 Q 工總、單位產品碳排放 Q 產品、單位能耗碳排放 Q 能耗。

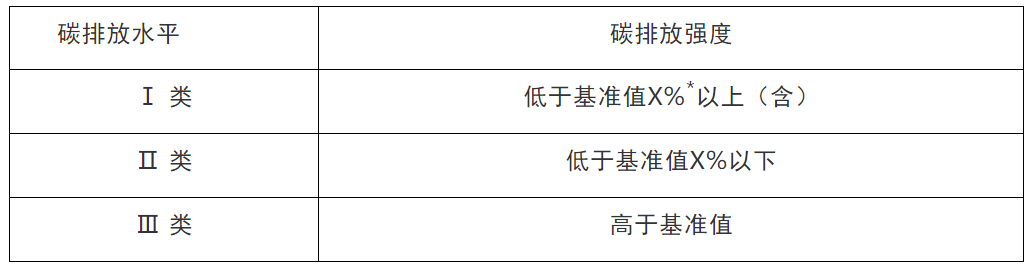

本指南將項目單位工業增加值碳水平分為三類,詳見表 1。在省級

強度基準值或標準發布前,可參考國內外既有的行業碳排放強度數據,但需對參考數據的合理性進行分析說明。

其他評價指標無法獲取相應強度基準值或標準值時,可暫時不評價。本指南推薦行業單位工業增加值碳排放基準值(參考值)見附錄五。

表1 行業單位工業增加值碳排放水平分類表

改擴建及異地搬遷建設項目在對現有項目進行現狀評價基礎上,對項目實施前后的碳排放強度進行對比縱向評價,項目實施后全廠工業增加值碳排放強度原則上不高于現有項目。

2.對區域碳強度考核的影響評價

2.1 對項目所在設區市碳強度考核的影響評價

依據所在區域公開發布數據,核算項目實施前后項目增加值排放對區域 GDP 碳排放強度影響比例ɑ。根據設區市控制碳排放分解的考核目標任務 Q 市,分析項目實施后項目對碳排放強度考核目標可達性的影響程度。無法獲取相應數據時,可暫時不評價。項目增加值碳排放對全市單位 GDP 碳排放影響比例按式:

ɑ —項目增加值排放對區域 GDP 碳排放強度影響比例;

E 碳總—項目滿負荷運行時碳排放總量,tCO2;

G 項目—項目滿負荷運行時年度工業增加值,萬元;

Q 市—設區市“十四五”末考核年碳排放強度;

當ɑ值小于 0 時,該建設項目對設區市碳強度考核有正效應,當ɑ 值大于 0 時,該建設項目對設區市碳強度考核有負效應。

2.2 對項目所在“三線一單”生態環境分區管控區域影響分析

依據所在區域公開發布數據,參照“三線一單”生態環境分區管控

區域碳排放強度水平,并分析項目建設對所在管控區域碳排放的影響。項目單位工業增加值排放對區域碳排放強度低于該強度水平值時,可認為該項目在該管控區域碳排放處于較低水平。無法獲取相應數據時,可暫時不評價。

3.對碳達峰的影響評價

依據所在區域公開發布數據,核算項目實施前后碳排放對區域碳排放總量的影響程度,包括碳排放量占區域年度碳排放總量比例β和排放增量比例γ,評價與地區達峰峰值之間的影響程度。無法獲取相應數據時,可暫時不評價。項目增加值碳排放對全市單位 GDP 碳排放影響比例按式:

β= (E 碳總÷E 總) ?100%

β—碳排放量占區域達峰年年度碳排放總量比例;

E 市—達峰年落實到設區市年度碳排放總量,tCO2;

E 碳總—項目滿負荷運行時碳排放總量,tCO2。

γ=(E 碳總÷E 市增) ?100%

γ—碳排放量占設區市達峰年年度增量比例;

E 市增—設區市達峰年年度碳排放增量,tCO2;

E 碳總—項目滿負荷運行時碳排放總量,tCO2。

當β或γ大于 0.15%時,認為項目對碳達峰有較大影響,須綜合分析

項目對本市的碳排放和碳達峰目標的影響,開展績效分析(涵蓋目標、成本、效益、影響等)及工程項目與達峰行動的關聯性分析,明確項目布局、減排潛力及政策、資金、技術需求,以及輔助政策和項目的決策。

七、碳減排措施及建議

根據評價結果,綜合分析碳排放影響較大建設項目在現有技術條件下通過優化能源結構、工藝過程、循環利用方案等減排措施,進一步降低碳排放總量的潛力。建議從以下方面(不局限于以下方面)提出碳減排措施并預估減碳效益:

1.積極開展源頭控制:優先選擇綠色節能工藝、產品和技術,降低

化石燃料消費量。優化用能結構,優先采用可再生能源,如利用風能、太陽能等;鼓勵采用天然氣、生物質等低碳能源替代煤炭。鼓勵重點行業從技術和設備選型、節能技術、污染物治理及碳捕捉等方面,使用大氣污染物和溫室氣體正協同減排技術,替代或淘汰負協同減排技術,提出協同控制最優方案。

2.落實節能和提高能效技術:提高工業生產過程能源使用效率,對

項目主體工程,提出降低能損,改進高能耗工藝,提高能源綜合利用效率,實施碳減排工程等;對余熱、余壓和放散可燃氣體的回收利用;對其它輔助措施,可提出采用低碳建筑等方式降低碳排放。

3.碳排放管理方面:設置能源及溫室氣體排放管理機構及人員等;

配備能源計量/檢測設備,開展碳排放監測、報告和核查工作;結合區域碳強度考核、碳市場交易、碳排放履約、排污許可與碳排放協同管理相關要求等提出管理措施。

4.其它要求:鼓勵火電、煤化工、水泥和鋼鐵等碳排放量特別大的項目開展碳捕獲、利用與封存(CCUS)或實施碳中和試點,切實減少項目實施導致區域碳排放急劇增加。

編輯:王媛媛

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317