2021年是“十四五”的開局之年,同時也是中國開啟“碳中和”的元年。污水處理行業是耗能大戶。“作為一家深耕污水處理行業的技術型企業,我們的技術發展方向在哪里?是沿著原有的路徑繼續走,還是實現大破大立?”北京博匯特環保科技股份有限公司(以下簡稱:博匯特)董事長潘建通在“2021(第十九屆)水業戰略論壇”上表示。

博匯特成立于2009年,是由科班博士團隊發起創立的國家高新技術企業。目前,博匯特擁有自主申報專利70余項,軟件著作權10余項,攜子公司參與國家標準3項,團體標準5項。論壇上,董事長潘建通分享了碳中和背景下,污水處理行業的技術路徑思考。

潘建通

“碳中和”是生態文明發展的必然需求,2021年是中國開啟“碳中和”的元年。在潘建通看來,中國的碳中和時代有兩個特點,首先是緊迫性很強。他指出,我國提出在2060年做到碳中和, 2030年實現碳排放達峰,不論是40年或是10年的期限,可以說都是非常緊迫的。

其次,在碳中和的要求下,每一個行業都不是獨行俠,行業的每一位也都不是旁觀者。通過改進生產技術減少耗能,實現企業的能源轉型。不僅能源行業需要改變,各行各業甚至每一個人都需要參與其中。同時實現碳中和的根本是結構調整、抓手是減污降碳、思路也應該是多措并舉的。

污水廠實現碳中和的三大水處理技術路徑

在過往行業發展的歷史進程中,潘建通回顧了國內外“碳中和”污水廠的不同發展階段。早在上世紀60年代,美國提出了具有超前思維的“21世紀水廠”概念,即將污水處理標準提升至飲用水標準;2008年,荷蘭基于可持續污水處理理念,制定出未來污水處理的NEWs框架,即未來污水處理廠將是營養物(Nutrient)、能源(Energy)與再生水(Water)的制造工廠(factories)。

2013年6月,博匯特在上海國際水展上提出能量中和水廠概念。至2013年9月,中國工程院院士,中國科學院生態環境研究中心研究員曲久輝,清華大學教授,環境學院副院長王凱軍,中國人民大學教授,環境學院副院長王洪臣,清華大學教授余剛,中國21世紀議程管理中心副主任柯兵,中國科學技術大學教授俞漢青,六位行業所熟知的專家,第一次召開專委會會議,提出“建設面向未來的中國污水處理概念廠”這一命題。近期,美國水環境研究基金(Water Environment Research Foundation)提出了2030年美國所有污水處理廠均要實現碳中和運行的目標。

污水處理行業的能源消耗和碳排放占比1-3%,是耗能大戶,伴隨著排放標準的提升,溫室氣體(GHG)排放呈指數式上升,探尋“碳中和”背景下污水處理技術路徑是關鍵。潘建通認為,要在污水處理行業實現碳中和,總體來說有三條路徑,即提質增效+節能降耗+能量資源回收。

潘建通指出,從目前看,中國整體雨污合流現象仍然突出,環保增量和存量項目并重,存量項目工藝錯綜復雜,短期不太可能全部摒棄重構,因此,潘建通認為,短期內提質增效仍將是行業主旋律,需要提升工藝、更新設備來提升能源使用效率,減少現有碳排放,實現消耗最小化。

同時在此基礎上,有條件和有剛性需求的污水廠將面臨工藝技術升級,再深入一步,污水資源化、能量回收和有效組分回收是“碳中和”的深層次需求。

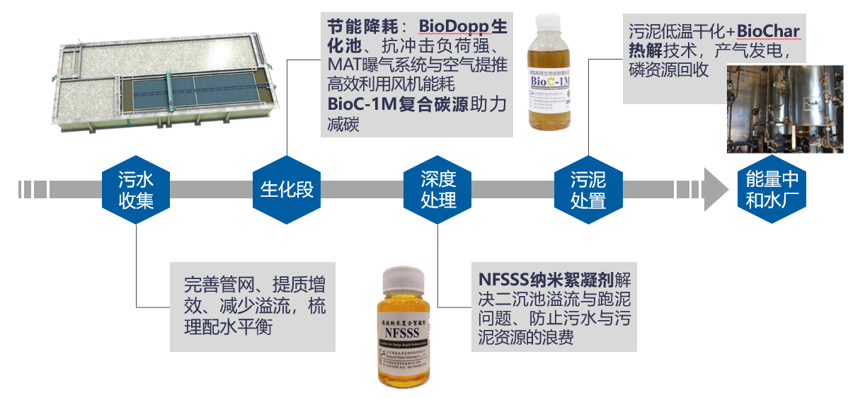

在提升工藝方面,博匯特的超低能耗污水處理技術BioDopp、超低能耗一體化污水處理裝備BioComb可以很好的應對。在針對溢流水污染方面,博匯特以NFSSS納米絮凝劑解決二沉池溢流及跑泥問題,提升處理規模。

同時針對我國再生水利用率低的問題,博匯特的BioDopp V代,采用非膜法高標準出水,對于污水進行多重回用。針對我國污水廠普遍碳源不足問題,博匯特的BioC-1M拜爾稀可以代替甲醇、葡萄糖和乙酸鈉等單一化工產品。

在污水與污泥資源回收方面,能量中和水廠乃至能源工廠可以實現包括從進水有機物及剩余污泥中回收能源、基質共消化、熱量回收、污泥熱解,磷資源回收。

博匯特四大工藝、產品,助力降碳增效

1、BioComb一體化污水處理裝置

依托工業水大量中試的行業積淀,早在2012年,博匯特就進入分散點源治理領域,是行業最早切入該領域的企業之一。博匯特聚焦在處理量20-2000噸/天的一體化生化設備開發,并始終堅持三個核心方向:一是高品質、二是更低能耗,三是便利的“傻瓜式”運維。在深耕行業多年的過程中,獲得了很多客戶和行業專家的認可。

目前,博匯特是國家標準計劃《成套污水處理裝置》和《村鎮污水處理設施運行效果評價技術要求》的編委之一,也是已經發布的團體標準《小型生活污水處理設備標準》及《小型生活污水處理設備評估認證規則》的編委之一,為行業良性發展貢獻了自身力量。

2、BioDopp污水生化工藝

BioDopp工藝是一種高度一體化的高效生化工藝,可以在微氧條件下實現同步短程硝化反硝化,節省需氧量25%,反應速率提高60%左右。同時,BioDopp工藝相比常規工藝節能40%左右,并節省了30%以上的占地,適用于新建和原位提標擴容項目,是不可多得的碳減排工藝的選擇。

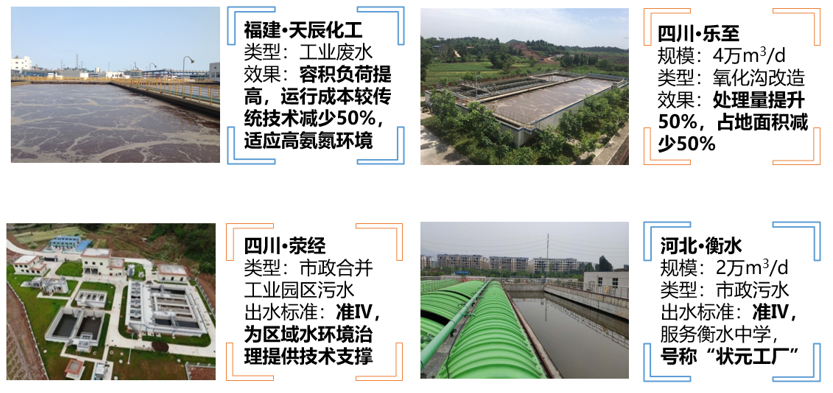

潘建通表示,依據BioDopp工藝設計的污水處理廠,在過去的十多年間,經歷了“先工程實踐、再找尋理論基礎而后再迭代升級”的蝶變過程,如今,BioDopp工藝已經成為全球范圍所有微氧工藝中,產業化最深的工藝之一,微氧理論也被行業內爭相使用,依托該理論設計的污水處理廠總規模年內預計會突破四五百萬噸,在全國市政污水市場規模占比已達到3%至5%,不斷推動著工藝升級和行業進步。目前,該工藝已經嘗試在國際市場如中東的迪拜、沙迦和阿布扎比等地區進行實踐。

BioDopp?污水處理廠國內部分案例

3、NFSSS納米絮凝劑

當前在中國雨污合流制的背景下,普遍存在溢流水易污染的問題,如淮河以南的污水處理廠,每逢雨季,基本會出現雨水混入的情況,使污水廠入水水質大幅度下降,但水量大幅提高,在污染物負荷不超的情況下,污水廠的二沉池不堪重負。迫于近年來環保督察力度的提升,地方政府不得不在河道沿途大量籌建污水處理臨時處理設施,而短期應急項目,大多工期緊,任務重,行業面臨大量未批先建等尷尬的局面。

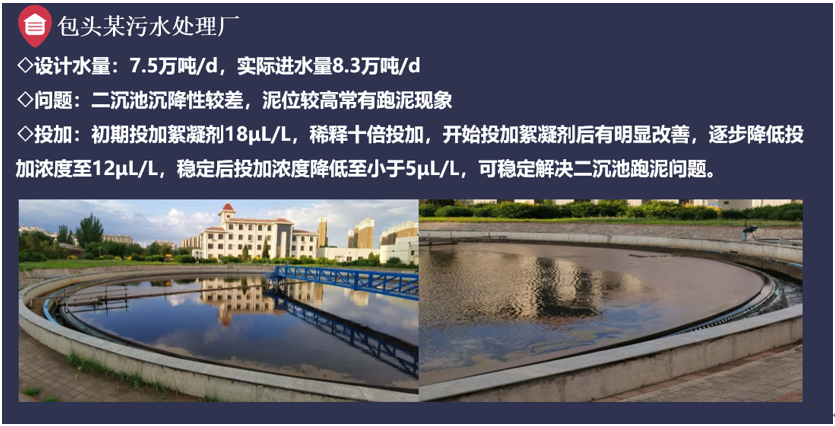

面對行業痛點,博匯特子公司“博泰至淳”與清華大學通過產、學、研模式合作,推出NFSSS納米絮凝劑。NFSSS納米絮凝劑是利用金屬氧化物納米顆粒與特別電荷有機載體結合,形成的以無機納米鐵為基礎材料的高效納米復合絮凝劑,能在基本不改變生物活性的條件下,讓活性污泥在5分鐘左右實現自然快速分離,這樣,南方污水處理廠就可以原位擴容1倍以上,經濟高效,快速穩定。

目前,NFSSS納米絮凝劑已經在全國范圍多家知名大型企業的污水廠中進行了大量應用實踐,并取得了良好效果。該技術路徑相比傳統新建臨時污水處理站思路,在碳減排方面亦有突出優勢。

NFSSS納米絮凝劑在包頭某污水處理廠的應用

4、BioC-1M生物復合碳源

BioC-1M是農業產品發酵所形成的,不可燃且無腐蝕性的非危險性碳源,相比傳統的甲醇、葡萄糖、乙酸鈉等大宗化工產品,突破了煤化工和石油化工的傳統加工模式,是在外補碳源領域碳減排的集中體現,是一種高效生態友好型藥劑。目前,BioC-1M代表的-《污(廢)水用碳源》團體標準已發布,行業標準《廢(污)水處理用復合碳源》正在送審稿評審階段。

污水處理廠“碳中和” 解決方案

針對碳中和,博匯特貫穿污水廠全流程處理,提出了切實可行的解決方案,相信依托博匯特創新技術與優質產品,以及持續性的研發和創新能力,實現“碳中和”或許只有一步之遙。

污水處理廠“碳中和” 解決方案

關于博匯特

潘建通介紹,在發展成長的12年中,博匯特始終聚焦在生化技術領域,應用場景涵蓋了工業污水、市政及工業園污水、點源污水治理、水環境治理等多領域。核心技術和產品包括“好氧生化技術、厭氧生化技術、物化技術、污泥處置技術、環保新興產品及材料、環保生態藥劑等。”

公司成立之初,以工業廢水起家,主要涉足石油、化工、煤化工、造紙、印染、制藥等工業廢水,隨著環保業態環境變化,逐漸擴展踏入市政及工業園區污水領域,近年來,響應國家政策號召,強勢進軍分散式污水和水環境治理等領域。

公司業務布局

最后,潘建通表示,站在“十四五”開局之年,技術型企業肩負著歷史重任,“大多數技術型企業生于毫末,其創始團隊是科班出身,不過‘苔花如米小,也學牡丹開’,希望技術圈層的企業,在碳中和的大勢下,在未來綻放出屬于自己的光彩。”

編輯:王媛媛

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317