基于三維模型的BIM技術在建筑、路橋工程建設項目中的應用已較為普遍。相對而言,市政供排水行業對于BIM技術的認識和應用還處在起步階段。BIM技術有助于優化設計方案,有助于提升設計和施工階段的標準化和集成化,有助于實現水廠的智慧化運行和管理。

1. 項目情況

案例水廠位于深圳市區,現狀設計規模為16萬m3/d,占地4.96×104 m2,本次擴建后供水總規模增加至30萬m3/d,增加設計規模30萬m3/d的深度處理及排泥水處理系統,工程總占地增加至9.85×104m2。工藝流程為“格柵→預臭氧接觸池→混合井→折板反應斜板沉淀池→氣水反沖洗濾池→提升泵房→后臭氧接觸池→活性炭濾池→紫外線消毒池→清水池→送水泵房”。本次改擴建中,現狀常規處理構筑物基本保留,僅對加藥間、泵房和回收水池進行工藝改造。

項目涉及現狀單體與新建單體的銜接工程多,需重點協調廠區現狀建(構)筑物與新建單體的空間布局關系。

2. 項目全過程BIM技術應用

本項目以BIM模型作為智能化設計成果,從方案設計階段開始應用BIM技術,通過創建三維模型為廠區整體布局、工藝流程分析、新舊單體銜接提供可視化環境、輔助方案的展示和比選;在初步設計、施工圖設計階段逐步深化模型,校核、優化設計方案。施工階段以BIM智能化設計成果為基礎,結合信息化管理平臺完成質量安全、工程進度、工程量的上報及管控,實現建造信息的智能化監控與精細化管理。設計、施工階段的所有信息均集成于模型之上,并伴隨建造過程不斷更新和完善,平臺上最終存儲的竣工模型也可為后期智慧水廠運維提供數據基礎。

2.1 智能化設計產品——BIM模型創建

水廠類項目BIM技術應用重視廠區的整體布局和工藝流程分析,關注建(構)筑物單體的功能和工藝參數,對后期的運維管理有較高的信息要求。針對以上特征,本項目創建包含全專業設計信息的精細化BIM模型,主要包括廠區現狀實景、建(構)筑物單體(含現狀及新建單體)、廠區地質及基坑支護、總圖管線模型等,并將以上模型進行局部或整體拼裝。

(1)現狀實景模型提供三維數字底圖

項目前期,通過無人機傾斜攝影技術采集現狀廠區道路、綜合樓、加藥間、泵房以及常規處理工藝構筑物的原始外表面照片,使用專業軟件創建整體實景模型(圖1)。實景數據可作為廠區整體布局分析和工藝流程展示的三維底圖,展示廠區新舊融合及建成效果,輔助設計方案的展示、分析和比選。

(2)新建單體模型展現工藝設計細節

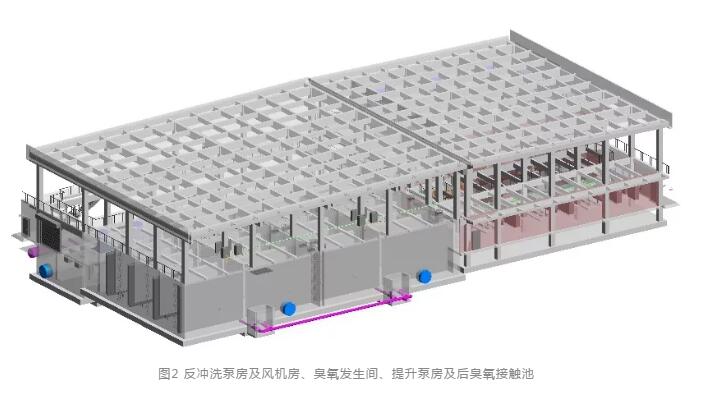

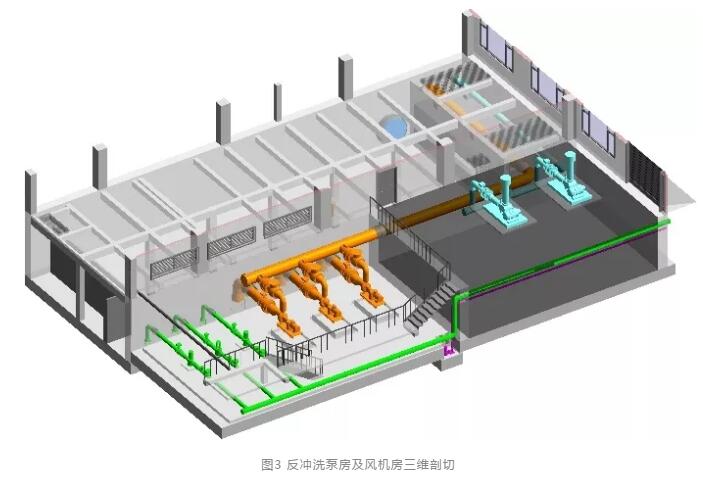

擴建區域用地較為緊張,部分新建單體采用了疊合(組合)結構形式,如反沖洗泵房及風機房、臭氧發生間、提升泵房及后臭氧接觸池進行了橫向疊合(圖2),導致池墻共壁較多、樓板標高關系和預留預埋較為復雜。全專業BIM模型有利于實現多專業設計圖紙的協同校核,通過三維剖切也可分層或分功能區域展示工藝流程和設計細節(圖3)。

(3)改建單體模型展示改造過程及前后對比

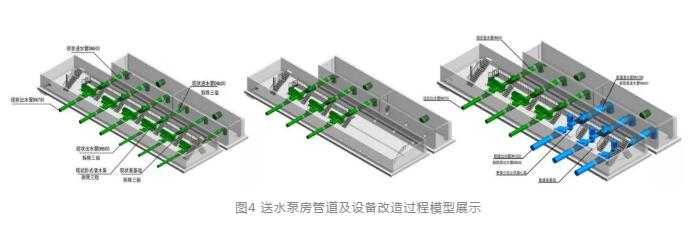

泵房和加藥間等改造單體內部,需重點校核現有空間是否滿足改造后的設備安裝和檢修空間要求。通過創建改造前、后的全專業BIM模型并進行對比分析,直觀展示改造過程和校核室內空間布局。例如,通過BIM模型,校核送水泵房臥式泵替換為立式泵的改造方案(圖4)。

(4)地質及基坑支護模型校驗實施方案

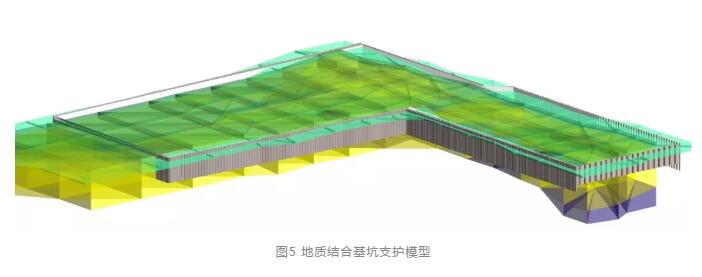

本項目擴建區域需進行大面積的深基坑開挖和支護,常規地勘數據表達形式為二維平面圖紙或表格,難以展示土層分布情況,也無法結合支護圖紙進行綜合分析。因此,為準確校核基坑設計和實施方案,應用二次開發編程技術根據鉆孔數據高效創建地質模型,準確描述廠區開挖土層分布情況。通過創建支護結構模型并與地質模型進行整合,確保支護設計形式同時滿足基坑開挖高度及阻止地下水進入基坑的要求(圖5)。

(5)總圖模型創建和拼裝展示工藝流程及整體布局

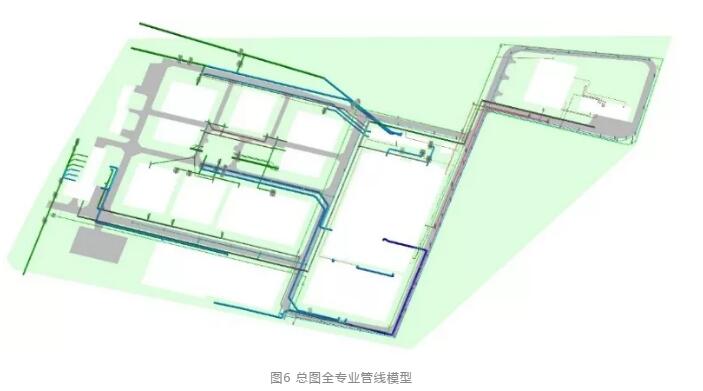

創建包含廠區現有管線和新建管線的總圖BIM模型(圖6)。基于廠區管道配色方案,直觀展示現狀與新建管道連接關鍵節點,如現狀原水管道與新建管道連接點、新建預處理出水與現狀進水管道連接點、現狀常規處理出水與新建深度處理連接點、新建清水池與現狀清水池出水管道連接點等,基于三維場景準確表達管井、閥門、流量計空間定位,直觀展示總圖管線布置。

將所有單體模型(含現狀、改造、新建)與總圖模型(圖7)集成后,重點校核總圖與單體間、單體相互間的銜接關系,如總圖與單體間的生產管道、反沖洗管道、超越管道、臭氧管道、排泥水管道、回用水管道等各類系統的接駁情況;新建沉淀池與氣水反沖洗濾池之間的渠道連接、預臭氧接觸池和現狀混凝池之間的管道連接情況等。以可視化分析作為評估依據,輔助業主進行方案比選。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317