2.1.1污染源及管網排查

污染源排查是保障截污效果的根本,不僅需要對沿河排水口進行詳細摸排,而且要追根溯源,對每個排水口對應的排水分區內的雨污水管網進行詳細排查,尋找混接、錯接、滲漏等問題癥結點。

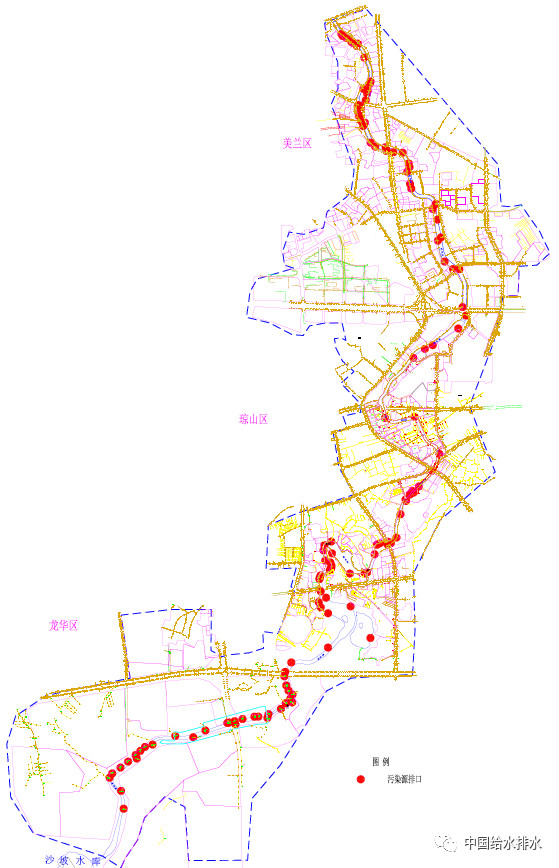

美舍河排查范圍約24.2平方公里,排查管網長度216.8公里,排查小區493個、城中村16個、居民居住點33個、建筑工地16個、學校22個,共計調查總住戶11萬戶,人口約33萬人。沿河發現排放口339個,其中旱天排水口130個(混接、錯接、偷排的濃度較高的污水直排口106個,地下水滲漏等水質較好的排口24個);旱天無污水排出的雨水口209個。排查出管網混接、錯接的點位395處。美舍河流域管網排查及污染源分布見圖3。

圖3美舍河流域管網排查及污染源分布圖

2.1.2污水處理廠布局及排水分區優化

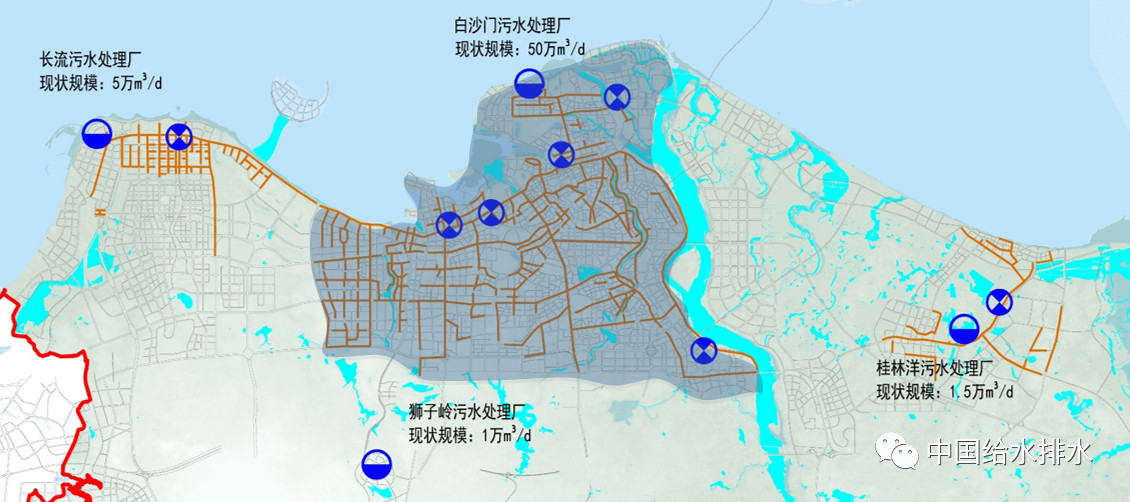

傳統的污水處理廠布局,受處理工藝、設施環境影響、受納水體環境容量等因素影響,一般選擇在城市主要河道的下游,距離主城區較遠,需要長距離管道輸送。海口中心城區白沙門污水處理廠位于城市最北邊,管道從城市最南邊輸送25公里以上,經多級提升,接入最北邊的污水處理廠。由于管道建設年代較久,滲漏破損等問題嚴重,造成大量地下水,海水,河水倒灌入污水管道,嚴重影響了現狀污水系統的正常運行。

針對現狀污水系統的問題,本次整治提出污水處理廠布局及排水分區優化方案(見圖4、5)。首先縮減白沙門污水處理廠的收水范圍,新增2座污水處理廠,對主城區南部片區進行分散處理。處理后的污水廠尾水就地回用于河道生態補水和市政雜用。

圖4白沙門污水處理廠現狀排水分區圖

圖5分散污水處理廠規劃布局及排水分區優化圖

污水處理廠規模和工藝的選擇,應考慮管道修復前后污水濃度變化,以及旱天雨天雨污混合水濃度變化等因素,適當增加一級強化工藝的規模,低濃度時按設計規模的1.3~2.0倍進行配置。近期進廠污水濃度低,可適當減小污水處理的停留時間,增加處理規模;遠期管網修復完成后,進廠污水濃度恢復正常,富余的污水處理廠規模用于處理雨天雨污混合水和截流的初期雨水。

2.1.3管網清污分流

針對現狀管網系統的問題,目前很多城市推崇雨污分流改造,但是分流不是管網修復的目的,只是管網修復和改造的手段之一。管網整治方案應以問題為導向,通過分流、截流、調蓄、修復等綜合手段,系統解決目前管網所面臨的問題,實現“消除旱天污水直排、削減雨天溢流,減少污水外滲,降低系統運行水位、恢復截流倍數”的多重目標。

根據排查結果,開展美舍河流域范圍內的清污分流工作。對排查發現的20個企業偷排行為,按照排水許可要求進行行政處罰,并在媒體曝光。對管網CCTV檢測發現的滲漏、破損等問題進行評估,對于問題較為嚴重的,視現場情況和破損情況進行非開挖修復或開挖修復,降低外來水的匯入量。對合流制管道溢流污染、分流制系統混接、錯接等問題,根據不同排水體制的具體情況,合理選擇分流、截流、調蓄、修復等方式或組合的技術方法,解決不同排水體制下重點需要關注的問題,實現管網的清污分流。

分流制排水系統,重點問題是外來水混入和初期雨水徑流污染。管網修復主要應針對管網滲漏外來水或污染地下水等問題。初期雨水徑流污染控制可通過地塊海綿設施、濱河植被緩沖帶、公園海綿設施等實現。

分流制混排系統,重點問題是混接、錯接造成的污水經雨水管道直排入河。對排查發現的395處混接、錯接點進行源頭截流,可在小區內改造的則進入小區,如果投資過大或者難度過大的,可選擇在小區或者商戶出口處設置旋流閥、浮桶閥等方式實現源頭截流,保障雨污水管網不連通,可以很好地截流旱天污水和雨天的初期雨水污染。

合流制排水系統,重點問題是雨天的合流制溢流污染。對美舍河鳳翔橋至流芳橋段進行合流制溢流污染控制,采取源頭海綿減排、過程截流、末端調蓄、就地循環處理等方式或其組合,近遠結合,有序控制雨天合流制溢流污染次數。首先可結合舊改、道路改造等建設項目,實施源頭海綿化改造和市政管道分流。如果源頭實施難度很大,可采取末端調蓄、就地處理等方式進行改造,因地制宜地選擇多種措施組合的方式,盡可能降低投資成本和施工難度,并能夠產生較好的效益。

2.1.4源頭海綿減排

源頭海綿設施可就地控制雨水徑流量和降解初期雨水徑流污染,減少匯入排水管網中的雨水徑流量和污染物總量,從而有效實現降低初期雨水徑流污染和合流制管道溢流頻次的目標。

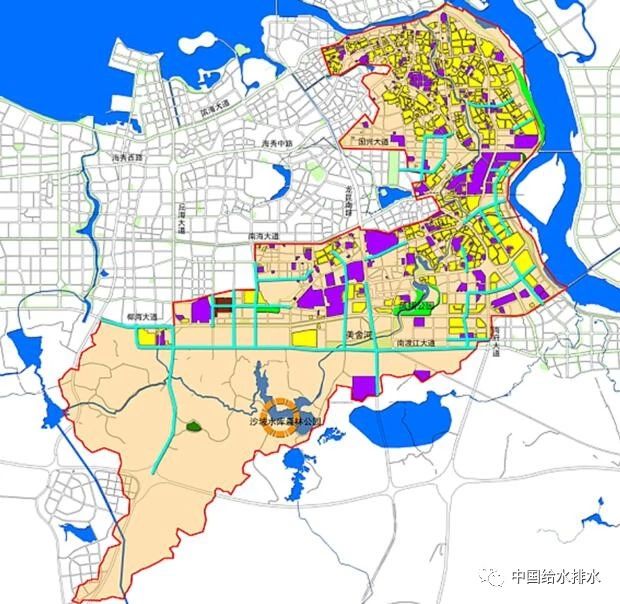

美舍河流域范圍內,以雨水管道排水分區為控制單元,按照“源頭減排、過程控制、系統治理”的總體原則,結合片區舊改實施進度安排,對居住小區、道路、廣場、公園等地塊構建“滲、滯、蓄、凈、用、排”的海綿設施,有序組織雨水徑流,可實現源頭控制60%的初期雨水面源污染。美舍河流域海綿城市建設規劃見圖6。

圖6美舍河流域海綿城市建設規劃圖

位于美舍河下游東風橋段的七中廣場,改造前由于位于周邊區域的最低點,三條道路的匯水均排入該廣場,且原排水系統受到美舍河潮水頂托排水能力不足,廣場積水嚴重,深度達到0.5米,嚴重影響了七中學生的正常出行。本次改造通過調整豎向標高,形成整體坡向河道濱水空間的順坡排水形式,并在濱河綠帶內設置雨水花園。降雨初期,通過雨水花園對初期雨水的滲滯、凈化,降低面源污染;降雨量大時,可直接漫流入河,極大緩解了七中廣場的內澇問題。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317