當初推出PPP模式,其本意之一是吸引民間資本,可目前的現狀卻是PPP已成為央企的饕餮大餐。縱觀整個PPP市場,毫不夸張的說,有些項目的招標條件和規則,就是為央企、國企量身定做的。“例如,有的PPP項目只有4億-5億元,卻要求社會資本要有100億元凈資產。”試問有幾家民企能達到?

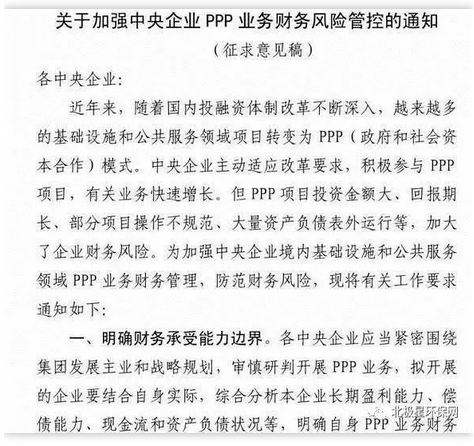

最近一份國資委辦公廳下發《關于加強中央企業 PPP 業務財務風險管控的通知》(征求意見稿)在圈內流傳,該通知明確提到央企要審慎開展PPP業務,明確自身 PPP 業務財務承受能力的上限,對PPP業務實行總量控制。

通知稱,近年來,隨著國內投融資體制改革不斷深入,越來越多的基礎設施和公共服務領域項目轉變為 PPP(政府和社會資本合作)模式。中央企業主動適應改革要求,積極參與 PPP項目,有關業務快速增長。但 PPP 項目投資金額大、回報期長、部分項目操作不規范、大量資產負債表外運行等,加大了企業財務風險。為加強中央企業境內基礎設施和公共服務領域 PPP 業務財務管理,防范財務風險,并下發通知。

通知主要包括四條:明確財務承受能力邊界、嚴格財務風險源頭管控、優化項目資金安排、規范 PPP 業務會計核算等,而每一條又分為具體規定。

當初推出PPP模式,其本意之一是在新一輪基礎設施建設中吸引民間資本,可是放眼望去,目前的現狀卻是PPP已成銀行的海洋、央企的饕餮大餐。縱觀整個PPP市場,毫不夸張的說有些項目的招標條件和規則,就是為央企、國企量身定做的。“例如,有的PPP項目只有4億-5億元,卻要求社會資本要有100億元凈資產。”試問有幾家民企能達到?再者,中小民企資金實力弱,銀行方面根本不愿意為民營企業借貸,談之色變,所以即便是有機會拿到PPP項目也無力參與融資,導致民企的“求生之路”愈發艱難。

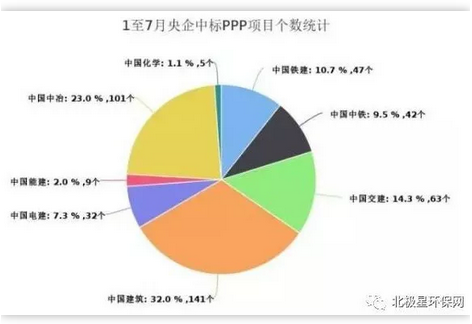

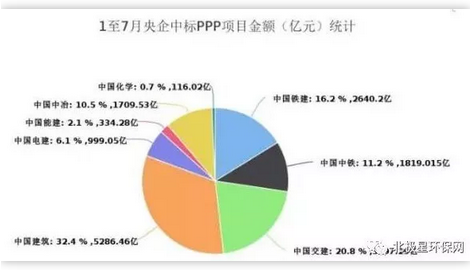

目前,央企已是PPP項目的絕對玩家。根據有關數據,截止9月,今年新成交的項目已經達到3.17萬億元,而八大建筑央企上半年中標PPP項目總投資額就已超1.5萬億。目前央企的負債率普遍高企,央企參與PPP項目的資金大部分自于金融機構,存在一定風險。今年金融工作會議以來,防控風險成為金融工作的主基調,因此文件出臺也顯得順理應當。

目前該份文件尚未見正式發布,僅為圈內流傳。同時,就算正式發布,也僅是征求意見稿。但應該看到,如果該份文件正式實施,將對中央企業參與PPP甚至對整個PPP市場產生深遠影響: 第一、不利于央企參與PPP市場。由于國資委明確要求對PPP業務實行總量管控,預計對中央企業參與PPP項目將產生較大影響。根據明數數據統計,截至2017年6月底,全國PPP項目成交總金額達到55674.97億元,其中央企及央企下屬公司成交總金額達到29150.2億元,占全國項目成交總金額的比例為52.36%,是PPP市場最主要的社會資本。如果總量管控,那么央企參與PPP項目的總量必然會下降。由于實操中很多PPP項目是由央企參與策劃并推動地方政府發起,因此央企參與總量下降可能也會對整個市場的PPP項目數量和項目推出進度產生影響。 第二、不利于融資。由于央企的市場份額最大,因此金融機構的主要融資對象就是央企。但該份文件進一步提出,應該堅持“同股同權”原則,不得以“名股實債”方式引入股權資金,不得為其他方股權出資提供擔保、承諾收益等。 第三、有利于地方國企和民企。從市場參與主體的結構角度來說,該份文件對央企參與PPP提出限制,那么必然有利于地方國企和民企提高市場份額。 第四、有利于產業投資機構。目前市場上陸續出現了一些PPP的產業投資金融機構,他們聯合央企,由央企提供施工和運營,他們提供資本金,從而實現優勢互補。該模式符合國資委要求的”同股同權”引入股權資金的要求。 當然,產業投資機構目前能夠參與的項目估計較為有限,同時國資委的這份文件尚未出臺也未正式實施,因此,對央企來說,政策方向比較明顯,現階段能夠盡快推動落地的項目必須得抓緊,“有花堪折直須折,莫待無花空折枝”。

文件原文(部分展示):

一、明確財務承受能力邊界 各中央企業應當緊密圍繞集團發展主業和戰略規劃,審慎研判開展 PPP 業務,擬開展的企業要結合自身實際,綜合分析本企業長期盈利能力、償債能力、現金流和資產負債狀況等,明確自身 PPP 業務財務承受能力上限,對 PPP 業務實行總量管控。 一是以建筑施工為主業的中央企業,累計對 PPP 項目的凈投資(直接或間接投入的資金與由企業提供擔保或增信的其他資金之和,減去企業通過分紅、轉讓等收回的資金)原則上不得超過集團凈資產的 40%;其他中央企業不得超過 20%,并應符合國資委核定的非主業投資比例限制;資產負債率超過中央企業債務風險管控警戒線的企業,不得開展推高集團資產負債率的項目。 二是應當做好集團內部風險隔離,指導擬開展 PPP 業務的子企業明確各自上限;資產負債率高于 90%、近 2 年連續虧損或資金實力薄弱的子企業原則上不得單獨投資 PPP 業務。 三是非金融子企業不得參與僅為項目提供融資、不參與建設或運營的項目。已開展 PPP 業務的企業,應自本通知印發 3 個月內,按照上述要求明確本企業 PPP 投資規模上限。

二、嚴格財務風險源頭管控

編輯:劉影

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317