“我們對危險廢物填埋技術的認識存在嚴重偏差,這體現為,將其作為最終處置技術、作為廉價處置技術、作為托底處置技術、作為必備處置技術。”“當有一天,我們把危廢填埋場這個‘墳墓’變作了資源再生的‘搖籃’,也就實現了危險廢物由‘從搖籃到墳墓’的管理向‘從搖籃到搖籃’管理的蛻變與發展。”

12月7日下午,在2016(第十屆)固廢戰略論壇第三單元“危廢領域的危與機”主題分享環節,中國環境科學研究院固體廢物污染控制技術研究所首席研究員、所長王琪,直指危廢填埋技術發展的痛點,作了題為《從搖籃到搖籃——我國危險廢物填埋技術的發展趨勢》的精彩發言。(以下內容根據現場發言整理)

我國危廢填埋場建設普遍存在的問題

今天主要和大家討論關于危廢填埋的技術,包括危廢填埋技術的發展及其理念的變遷。首先,讓我們單刀直入,看看我國危廢填埋場建設普遍存在的問題。

選址問題

先說危廢填埋場的選址問題。目前還存在場址不滿足標準要求、選址未考慮長期環境風險和極端災害影響等問題。

請看這張有風車的圖片,就是危廢填埋場建在海邊的情況。海邊地質構造不適合建設危險廢物填埋場,我國標準明確禁止在海邊建設危險廢物填埋場。因此,這一填埋場選址不滿足標準要求。還有建在山區的,例如下面的這張圖。這不是填埋場的填埋區,而是一個滲濾液的貯存池。這個貯存池就建在填埋場的旁邊,還沒建設完呢,就已經漏水了。這說明在山區建設填埋場地下水位或泉眼涌泉的現象非常普遍,也說明這個填埋場的選址,地下水位情況不能滿足標準要求。

還有建在平原地區的危廢填埋場,有的距離長江只有幾公里遠,建在長江干涸的一條支流上。可以假想一下,如果這個填埋場周圍發生了災難性災害,將來所填的幾萬噸甚至十幾萬噸的危險廢物有可能進入長江,其后果是不可想象的。而這樣的填埋場,在長江沿岸并不是唯一的。

危廢填埋場在選址的時候,如果只照一些標準來看,而沒有對建設填埋場的潛在風險進行評估,將是十分危險的。我們知道,建設長江三峽大壩,它是有設計年限的,有“安全期”的概念。而在建填埋場的時候,有沒有做過這類的評估、分析,將來這個填埋場可能會發生什么危害,現在是不是很難說清?這就是說,危廢填埋場的選址沒有考慮長期環境風險和極端災害的影響。

設計問題

危廢填埋場設計普遍存在的問題,包括填埋場的設計普遍沒有體現危險廢物填埋技術的自身特點、設計普遍不滿足標準要求等等。

下圖是一座填埋場,可以看到這個填埋場里安有很多的氣體導排管。這在危廢填埋場設計的時候很常見。這說明這個填埋場是按照生活垃圾填埋場設計的。我們知道,危廢填埋場里填埋的絕大部分都是無機物,如果產生氣體,說明你運行有問題了。當然,考慮風險我們也應該在危廢填埋場設置氣體導排管,但如圖顯示,這么密集設置的,顯然不是危險廢物填埋場。如果按照這種設計,填埋不分區,填埋作業面過大,它沒辦法安設防雨棚;按照分區設計,它的整個容積利用率又低。企業方面,當然也不愿意增加成本。

再看危險廢物填埋的操作方式。混合填埋,是生活垃圾填埋的一種操作方式。這種方式會導致怎樣的后果?應該說,混合填埋的廢物幾乎不可能再被挖出來了,用這種混合垃圾做綜合利用、資源化再生的可能性非常之低。因此,設計危廢填埋場的時候,不能跟生活垃圾填埋場做同樣的混合填埋設計。

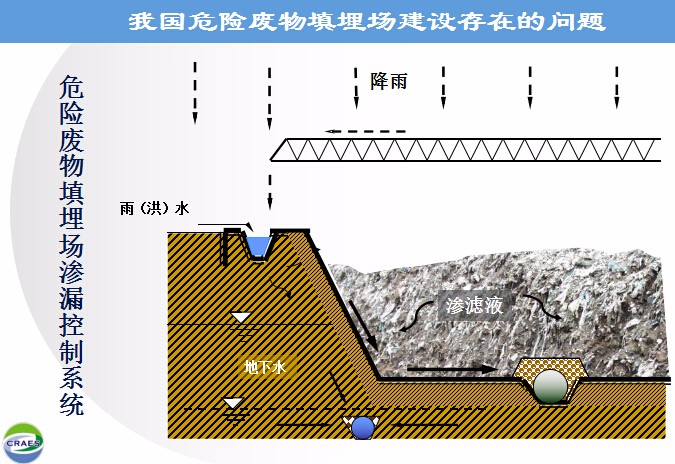

填埋場滲漏普遍與不合“標準”問題

還有危廢填埋的滲濾液處置問題。建設危廢填埋場,有個基本理論叫“三重屏障理論”。先不管三重屏障,而只做好其中的一重屏障——滲濾液控制系統,我們應該看到,滲濾液滲漏防滲層僅僅是其中的一個手段。這時,其他手段我們幾乎都放棄了。比如在設計的時候,為了應付標準中防雨的要求,往往采用季節性或是間歇性地防雨布覆蓋。這樣做效果究竟如何?我們看到,已經有很多填埋場采用這種方式去防雨了。但是有哪個填埋場按照設計要求去做了?有人說,某個填埋場采用了這一技術,效果非常好。但是,據說這個填埋場的滲濾液池從來沒有滲濾液!大家想一想,在華南地區,每年的降雨量有好幾千毫米,這里的填埋場,它的滲濾液池子里居然沒有一滴滲濾液!這是否說明,在這個行業里還存在另外一個問題——“作假”。

前段時間,有家危險廢物填埋場在做審查,填埋場說,他們有滲漏檢測系統。但我要看滲漏檢測系統操作室,他們總在搪塞我。最終,我看到了滲漏檢測系統的牌子,但看到他們的填埋場以后,我就明白了,那(滲漏檢測系統)肯定是假的。但他們為什么這樣做呢?本質上還是基于成本考慮。

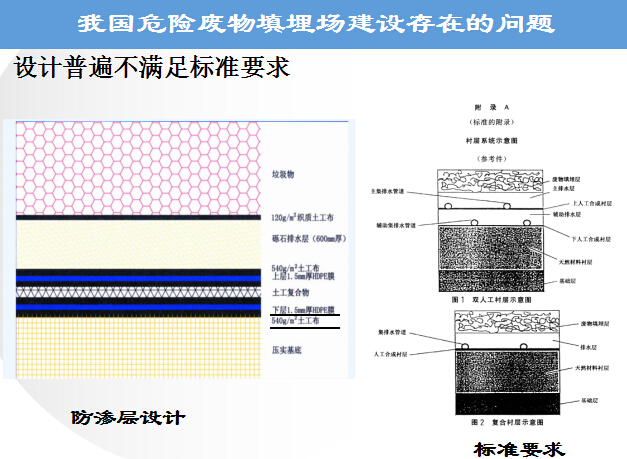

下圖是我找到的一張防滲層設計簡圖,如圖所示,其設計是有標準要求的。從左側設計圖中畫的那條黑線可以看出,它在防滲膜底下加了一層土工布。大家都清楚,在這中間不應該讓滲濾液再流動,但你加上了土工布,滲濾液就會在里邊流動。在右側的標準要求圖示中,我們看到,防滲膜必須要與天然材料基礎層緊密結合,中間不能有空隙,這是“復合襯層”的基本要求。另外有一個天然材料的基礎層,它在膜的下方,有一定的厚度,有滲透系數的要求。然而,我們知道,在我國的東部地區,很難找到這么好的能做基礎層的黏土。那怎么辦?現在普遍采用GCL“等效替代”。于是,就出現了問題:我們把標準作為規范使用了。我曾專門就此咨詢過環保部標準處的同志,他說,標準當中的任何一條都是強制執行的,絕對不應該去修改它,用等效替代的方法替代它。面對規范是可以這么處理的,但按照標準就不允許。從這個角度上講,我國絕大部分填埋場的設計恐怕都存在各式各樣不合“標準”的問題。

施工質量問題

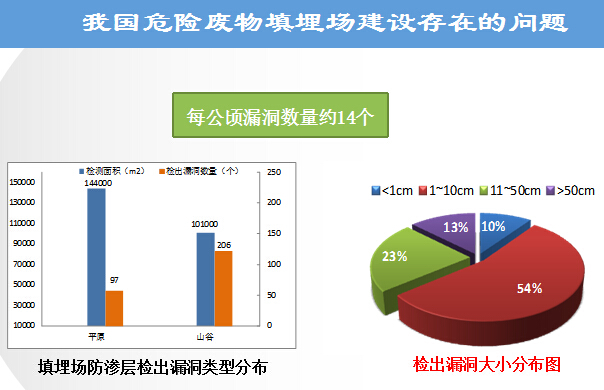

再有,施工質量無法保證的問題。那么,我國危廢填埋場防滲層檢出的漏洞有多少呢?從下圖中,我們可以看到幾年前的統計數據,每公頃的漏洞數量約有14個。按統計,現在每公頃的漏洞數量大概是17個。

還有危廢填埋場底部的黏土防滲層,要求達到滲透系數10-7級別,但有哪家企業敢拍著胸脯保證:我們施工的填埋場黏土能達到10-7級別?

施工質量難保證,本質上說,主要還是經濟問題、成本的問題。

運行問題

目前,危廢填埋場的運行問題更大,這表現為,標準要求分區操作,但基本沒有填埋場是分區操作的。分區操作的主要原因,其一,全憑一個區操作的話,如果發生滲漏,修補非常困難;其二,分區操作有助于將來做回取,因為填埋場不可能永久存在。如果將來某天要把它(危廢)重新挖出來,如果早期是根據廢物的性質來填埋的,那會容易得多。但是,現在卻沒人這么做,無論是所謂的“剛性填埋場”還是“柔性填埋場”,大家采取的方式都是混合填埋。

再有,滲漏問題相當普遍,剛才談到,在運行之前我們能發現它的漏洞,當運行之后,再要去找它的漏洞,幾乎不可能了。我們知道,危險廢物填埋場里面有一個次級導排層,次級導排層也叫滲漏檢測層。相當一部分危險廢物填埋場,在運行的時候并不知道滲漏檢測層是干什么的。在有些填埋場的次級導排層集水井里面,我們發現有好幾個是滿的,運營者卻不知道這是干什么的。它說明了什么呢?說明它漏了!這種現象也非常普遍。

上述提到的只是我們發現的現象,并不能代表所有。但這些現象非常普遍,在選址、設計、施工和運行過程當中,危廢填埋場存在非常嚴重的問題。

過度建設危險廢物填埋場

危廢填埋場建得太多,也是眼下存在的問題。

2004年之后,國家投資,每省要建一個危廢填埋場。到“十一五”規劃正式頒布,當時說全國要建57個危廢填埋場。到現在,因為發現這里邊“利潤太高了”,“即使不要國家投資也有非常大的利潤”,建設危廢填埋場的社會投資大幅增加。

目前,全國有多少個危廢填埋場?根據我估算,已有近百個。其中,在東部某省,已經運行、建成、正在建和準備建的危廢填埋場,大概有30多個。有些地方甚至要求一個縣建一個危廢填埋場。

這到底合理不合理?我們不妨看看國外的情況。按之前統計,全日本只有25個危廢填埋場,總填埋容量約為23萬立方米(包括已填和將來要填的)。美國的危廢填埋場比日本多一點,有統計數據顯示,在2009年的時候有71個,到2015年變成了75個(到底多少尚不清楚)。填埋量在2005年是200多萬噸,到2015年降低了126萬噸。

從數量上看,我國某省的危廢填埋場數量超過了全日本的,相當于美國的一半。現在全國危險廢物填埋的量大概在100萬噸左右,快趕超美國了。

為什么出現這種情況?我們對危險廢物填埋技術的認識,存在嚴重偏差。

對危廢填埋技術的四種認識偏差

當前,我們對危險廢物填埋技術的認識,存在嚴重偏差。這體現為,將其作為最終處置技術、作為廉價處置技術、作為托底處置技術、作為必備處置技術。

非最終處置技術

將危廢填埋場作為最終處置技術,可能嗎?

填埋場里的危險廢物,你想把它永遠擱在這里、永遠都不發生問題,以后都不用管它了,這是不可能的。填埋場,是不可能作為最終處置技術的,更何況危廢填埋場建設還存在剛才談及的那么多問題。

編輯:葉馨

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317