時間: 2017-12-19 14:13

來源:

作者: 傅濤

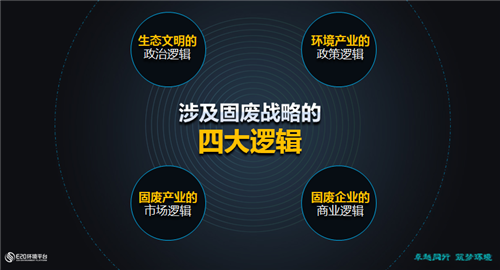

去年,E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾從三棟房子談起,分析了產業的改革格局。他介紹,第一棟房子是社會主義,是毛主席建的。第二棟房子是鄧小平同志建的,雖然也叫社會主義,但是有中國特色的社會主義。第三棟房子,是習總書記建的,叫做生態文明。以此為基礎,今年12月15日,在2017(第十一屆)固廢戰略論壇上,傅濤從涉及固廢戰略的四大邏輯:生態文明的政治邏輯、環境產業政策邏輯、固廢產業的市場邏輯、固廢企業的商業邏輯,談對固廢產業的重新認知。

E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長傅濤主題分享

以下為傅濤現場發言內容:(根據現場發言整理,未經本人審閱)

“現在開車,會發現,北京市的電子路標都切換有八個字:‘不忘初心,牢記使命’。”那么初心是什么?傅濤認為,絕大部分人還不知道黨的初心是什么,他指出,新黨章中已經清晰的表述了黨的初心:“中國共產黨人的初心和使命就是為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興。”

十九大之后,堅持走生態文明建設的道路更加堅定。那是因為生態文明建設是最具廣泛意義的人民福祉,而綠色發展是拉動中國新一輪增長的核心動力,也是中國民族偉大復興的核心動力。以這一邏輯關系為基礎,從政治角度講,生態文明建設、綠色發展、環境保護等工作是基于黨的初心的根本考慮。

“不忘初心、牢記使命。”傅濤表示,黨領導一切,中國政府、中國人大、人大政協等都是在中國共產黨領導之下的,協同這些權力機構,生態文明建設是黨領導下的千年大計,把生態文明建設列入五位一體的核心組成部分是政治性的考慮。

嚴格的環保監督,持續的生態文明建設,在局部或短時間內看,可能會對經濟產生影響,可能會對一部分團體產生影響。但如果是體現了人民群眾的最根本利益,就可以堅信,中國的生態建設不可能因為局部的經濟下滑而做出讓步。在此思考基礎上,傅濤從涉及固廢戰略的四大邏輯,系統分享了對固廢產業的重新認知。

生態文明的政治邏輯:生態文明建設符合黨的初心

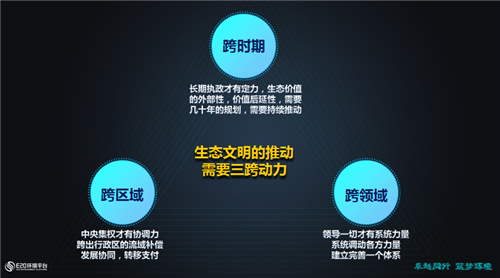

傅濤強調,生態文明建設與環保不同,環保需要政府推動,很多時候環保成為了成本中心,沒有直接受益,需要由政策推動。而生態文明建設的跨度更大,是中華民族永續發展的千年大計。因此,生態文明建設的推動需要三跨動力。

首先要跨時期。生態文明建設需要十年、二十年甚至更長的時間才能看到成效,是一個需要百年計劃的話題,也不是一屆政府的3到5年能夠完成,這就需要黨政同責,僅僅依靠政府是不夠的。美國政府是四年的跨度,但中國共產黨不同,黨的領導是歷史賦予的權力,黨的執政是憲法規定的,是人民歷史的選擇,只有共產黨可以按照幾十年、百年來規劃,只有這樣的政府才可以跨時期推動生態建設、生態文明。

生態文明建設也需要跨領域、跨區域的動力推動。

跨區域,即中央集權才有協調力跨出行政區的流域補償發展協同,轉移支付。在跨區域方面,很多地方政府已經在實踐和探索,新安江流域治理的成功,就是浙江和安徽兩省的協作效應。通過兩輪跨流域試點的推進,新安江流域治理取得了環境效益和經濟效益的雙豐收。傅濤強調,跨區域,需要政府強有力的推動,協調不同區域之間的關系,這就需要黨的統一領導。

跨領域。領導一切才有系統力量,系統調動各方力量建立完善一個體系。傅濤指出,來自政府的、人大的、企業的、外資的,以及各種金融力量,如果沒有領導一切的組織,實際很難真正推動生態文明,從這個角度講,只有在共產黨領導的體制下才能真正推動一個利國利民的長期戰略性舉措。這也就不難理解,生態文明實際上是政治性的選擇。

生態文明不是一般的政府和政黨能夠構建的,以前,在推動生態文明、推動可持續發展方面,接力棒其實是歐洲在主導,從《京都議定書》到《巴黎協定》,無一例外主角都在歐洲,但這種可持續發展的潮流并沒有形成國際潮流。主要原因在于當世界兩大經濟體沒有在可持續發展的主線上運作的時候,最先發動可持續發展的價值改革機構和區域實際上是吃虧的。

由此,傅濤指出,生態文明推動主體需要兩大基礎:

其一,是代表人民意愿的領導。十九大以后E20環境平臺也組織認真學習了十九大報告,傅濤強調,十九大對生態環保行業產生的影響深遠,共產黨的權力來自人民,共產黨執政是歷史的選擇。全民黨才有足夠的遠見,只有從全民的視角上才會真正做到生態利益優先。

其二,有足夠的經濟體量。經濟足夠強大才有重新定義主流價值的資格,才有資格在全球范圍內搭建生態價值體系,中國作為第二大經濟體和第一大工業體具有足夠的價值定義權。

生態文明建設和環境保護是基于初心的根本選擇,是關系共產黨執政基礎的大事,絕不會動搖。傅濤強調,關系民生無小事,這也就容易理解中央深改辦會關心到垃圾分類和公共廁所的建設。因為這些都是民生的事,這是為老百姓謀福利的事,因此不管事多小,最高的領導都會關心。

環境產業的政策邏輯:政策創新必須以政治正確為前提

中國現在有底氣可以推動建立一個生態價值的對價體系,這來自于中國共產黨強大的自信:理論自信、道路自信、制度自信、文化自信。中國共產黨的文化自信中,一半傳承于中國傳統文化,另外一半是共產黨的革命文化。

“在目前的中國體制下,政策是驅動性關鍵因素,法律是約束性因素。”

傅濤指出,中國發展很大一部分是因為改革產生的,在政府、黨的文件中“改革”的字樣、“創新”的字樣是最多的,不改革就沒有動力。但改革就是利益的再分配,就會有人反對,如何把握改革政策的尺度呢?

依法治國,從法律體系上來說是規范的約束性行為,動力性行為很多都來源于政策的推動,所以政策研究中心的政策研究從來都是推動改革的核心動力,是驅動動力,對環保產業也是一樣。

在黨的十八屆五中全會上,中國共產黨首次提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”的五大發展理念。這五大發展理念都需要政策推動,政策推動是中國很重要的特征,也是發展快的很重要的特征。

環境政策,目前市場上有很多對環境政策的批評之聲,比如影響了經濟、讓局部利益受損等等。傅濤指出,的確很多環境政策的出臺,力度之大,讓很多產業都措手不及。三個十條以政策形式的陸續出臺,對水、固、氣等都提出了很明確的目標,很多任務都需要在短時間內見到成效。環境政策具有突擊性、階段性的特征,一旦規范性就成為了法律。傅濤介紹,“很多政策的制定都在體現執政者的意圖”,如果用政治性的角度看,政策性的第一出發點不再是原來的效率導向,而更多的是問題導向和社會導向為主導,效率導向和公平導向為輔。百姓關心什么,就會出什么政策,什么地方出問題了,什么地方的政策就會加速。

傅濤強調,環境產業已經不僅僅局限在處理三廢,而是與社會、經濟連在一起,已經不是孤立的了,環境政策與社會政策、經濟政策正在融合。政策是推動變革、催生產業的很重要因素。

突破規則的才叫改革,既然是要突破規則,有的時候做的好了叫創新、做的不好叫違規。創新面臨的普遍困惑是,如何把握創新與違規的關系?每一個規則都有約束、有底線、有紅線,真創新不可能規規矩矩,有可能跨越底線,踩到紅線。比如最早進行私有化改革的江蘇省華西村,在當時的政治體制和政治背景下完全是違法的,可就是這種突破政治紅線的創新實踐,正好迎合了后來實行改革開放的變革方向,符合政治正確,并最終得到鄧小平同志及中央的政治認可,成為全國推廣的典型代表。

怎么區分創新和違規?核心的標準是政治正確,突破規則是基于人民群眾的利益,增加了人民群眾的福祉,那就是創新。反之,如果只是保護個體的利益就是違規。

創新和違規之間的差距在于政治,黨代表人民群眾,就是裁判員。黨的初心是為人民謀幸福,是為了中華民族的復興。這對于企業、政府還是部隊,都是一樣的,政治是否正確是判斷創新與違規的重要標準。傅濤指出,政策創新機制要以政治正確為前提。

什么是政治正確?傅濤認為,政治是否正確,要看是否體現了黨的初心。政治正確適用于所有單位、活動和產品。比如論壇,論壇就是一個產品,論壇是不是政治正確,是不是堅定團結在為人民群眾謀福利的目標下,這是決定能走多遠的核心問題。

“環境產業在環境政策的驅動下,正在融入經濟、融入城市、融入生活、融入社會。”

固廢產業的市場邏輯:綠水青山就是金山銀山

傅濤指出,生態文明建設絕非是僅靠政府就能夠實現的。當前,我國社會的主要矛盾已經轉化為“人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”。

對環保行業來說,工業發展和城鄉之間的經濟發展存在著嚴重的不平衡和不充分,比如煤炭、鋼鐵、水泥的產能過剩與太多“三廢”垃圾處置間的矛盾等。環境服務業開始向城鄉結合部、農村等領域發展,中國生態和環保投資已經進入效率低下的區間。

“全球的財稅主趨勢是免稅降費,中國尤其如此。”傅濤指出,未來十年,政府的經濟政策和財稅政策必然乏力。在嚴控金融風險的趨勢下,地方政府的支付能力逐漸降低,越來越多的政府支付項目進一步降低了地方政府的支付能力。

最近PPP也在降溫,今年,財政部副部長史耀斌也曾表示,下一步財政部門將重點把握好PPP工作的“四條線”,包括要強化財政承受能力論證10%“紅線”的硬性約束,守住嚴禁各類借PPP變相舉債的行為的“底線”等。而很多城市早就超過了支付上限,未來項目怎么實施?

一個城市做好環保工程很容易,砸錢進去就能做好,但要持續砸錢,最終產生效益,并讓環保持續下去就很難。

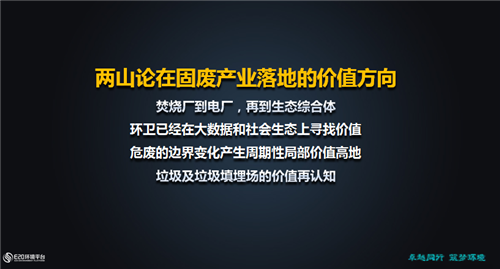

習總書記說“綠水青山就是金山銀山”,要想辦法不能只花政府的錢,要把綠水青山做成金山銀山。E20研究院作為一個國家級智庫機構,已經有近15年的研究歷史,也一直在探索、研究和落實“綠水青山就是金山銀山”的實踐路徑。傅濤強調,環境產業是最終能夠成為落地“兩山論”的中堅力量,但前提是環境產業要進入價值時代。

從市場邏輯來說,需求者的驅動靠政策,政策的驅動一定要圍繞主要矛盾,需求方向是環境服務的平衡與充分,從人民群眾的關切切入。

從供給側來說,無法按照原來的模式只花政府的錢,從兩山論的角度看,就要求不要只看好只花政府錢的壟斷性企業,固廢可能最先消失的末端產業。傅濤強調,固廢產業必須要進入3.0時代,3.0時代是什么?是為客戶創造價值的時代,是創造增量的時代,是政策與市場雙輪驅動的時代,需要創新的是能不能少花政府的錢,不花政府的錢,就能完成生態治理。

固廢產業的商業邏輯:從成本中心走向價值中心

在當前產業背景下,固廢產業的客戶到底是誰?固廢產業為客戶創造的價值是什么?承載價值的產品是什么?

環境產業1.0時代是單元服務時代,靠標準、規劃驅動,靠投資拉動驅動。進入2.0時代,很多環境企業開始轉型,為行業提供環境質量、環境效果等系統服務。但是這兩個階段的客戶都是地方政府和污染企業,還是客戶的成本中心,競爭的核心是性價比。

編輯: 李曉佳

E20環境平臺董事長 、首席合伙人 ;E20研究院院長;清華海峽研究院生態中國創新中心主任 ;北京大學環境科學與工程學院產學研中心主任;北京大學環境學院E20聯合研究院院長;北京大學環境校友聯合會執行會長;北京大學、哈爾濱工業大學兼職教授; 中廣核環保產業有限公司董事。

曾經負責建設部、國家發展改革委員會、世界銀行、亞洲開發銀行等機構的多項水業改革的政策研究。著有《兩山經濟》 、《城市水業改革的十二個問題》、《城市水業改革案例與實踐》、《市場化進程中的城市水業》等專著。