時間: 2017-10-16 10:47

來源:

作者: 李艷茹

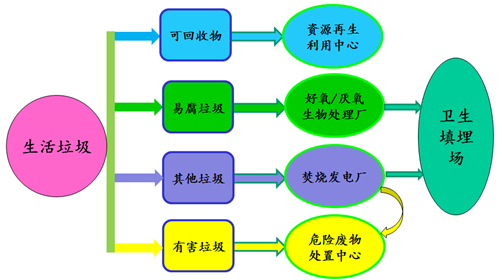

我國垃圾分類可分為三個階段。首先是起步階段,我們走了很多年,在這個階段,后端決定前端。如北京此前只有垃圾填埋廠,沒有垃圾焚燒廠,垃圾只能進入填埋廠。在沒有現代化分類處理設施的情況下,分類運輸也就沒有意義,只能是做秀;分類投放只在培養習慣和方便“拾荒者”方面有意義。

到現在,我們進入到了發展階段,這個時候前端制約后端。如北京、上海已經有了分類的、多樣化的垃圾處理的設施,但此時我們實際的分類投放率還較低,分類桶內實際上還是品質略有提高的混合垃圾。混合垃圾導致分類處理設施無法正常運行發揮效益。

經過相當時間的磨合以后,最終我們會進入到成熟階段。這一階段,我們分類投放準確率提高,能夠得到高品質的垃圾,分類收集的經濟和社會成本合理化,分類垃圾嚴格分類運輸,分類垃圾也能得到高效處理及安全利用。

但是在最近的相關宣傳中,我感覺到了深深的憂慮。在于垃圾分類工作推進中,很多分類都在走歧路,如天價購買垃圾的分類、完全依賴市場化的分類、不管產物去向出路的分類。行路難,行路難,產歧路,今安在?還是要端正初心,居民政府企業各盡其責,各司其職,分出的不同種類垃圾各得其所各有其用。

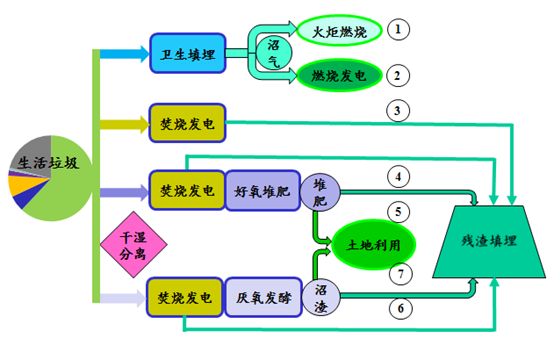

處理技術路線綜合評估

針對我國生活垃圾高水分高廚余含量特點,我們采用生命周期清單分析方法進行環境績效綜合評估,考慮7種規范的處理情景:1.填埋氣火炬燃燒的衛生填埋;2.填埋氣燃燒發電的衛生填埋;3.貯倉自然瀝水的焚燒發電,底灰和穩定化飛灰進衛集填埋場;4.垃圾干濕分離后干組分焚燒發電濕組分堆肥,堆肥產品進填埋場;5.垃圾干濕分離后干組分焚燒發電濕組分堆肥,堆肥產品完全土地利用;6.干濕分離后干組分焚燒發電濕組分厭氧消化,沼氣燃燒發電,沼渣脫水后進填埋場;7.干濕分離后干組分焚燒發電濕組分厭氧消化,沼氣燃燒發電,沼渣堆肥后完全土地利用。

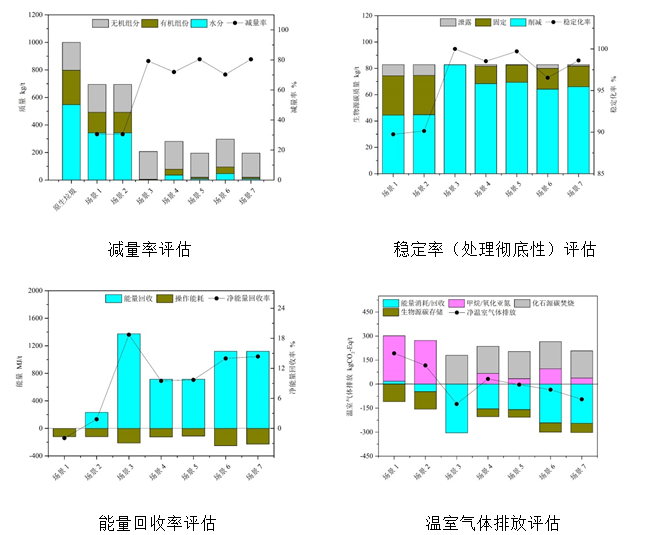

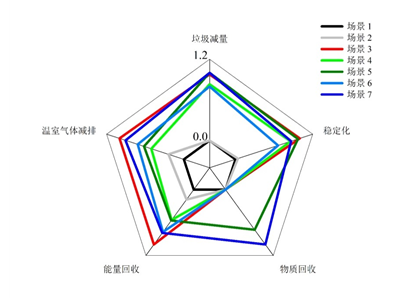

針對這七種情形,采用5個評估指標:減量化率;穩定化率(處理徹底性);物質回收;能量回收;溫室氣體減排。評估結果表明:

情景3,即垃圾貯倉自然瀝水后焚燒發電,底灰和穩定化飛灰進衛集填埋場情景,在減量化率、穩定化率、能量回收和溫室氣體減排等4項指標上表現最佳;理想化的情景7,即干濕分離后干組分焚燒發電濕組分厭氧消化,沼氣燃燒發電,沼渣堆肥后完全土地利用情景在減量化率指標上與情景3相同,在物質回收指標上表現最佳,但在穩定化率、能量回收和溫室氣體減排指標上仍弱于情景3。理想化情景的環境績效能否具有優勢,取決于濕組分厭氧消化沼渣能否得到安全土地利用。綜合評估,我國生活垃圾焚燒發電不但是市場的選擇,更是科學的選擇。堆肥產物或厭氧消化沼渣發酵產物能夠安全地回到土地,成為相應的技術路線是否值得推廣應用的關鍵制約。

綜合效益比較

在此基礎上,我們得到一個結論,焚燒發電針對我們目前生活垃圾處理的最科學選擇。這一篇研究文章也發表在了權威期刊,大家感興趣可以詳細查看全文。

中國生活垃圾處理技術展望

最后我總結一下我國生活垃圾處理技術的一些展望。目前國際上的生活垃圾處理技術路線,無非有這么幾種模式:一是日本模式,嚴格分類收集,差不多全量收集+焚燒+殘渣填埋;二是德國模式,分類收集+機械-生物處理+焚燒+殘渣填埋;三是美國模式,要么填埋,要么焚燒。我們中國是什么模式?中國也是一個大國,能不能有我們自己的模式?這值得思考。

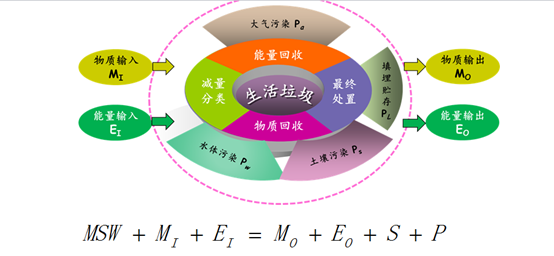

中國模式的確定,可以通過一些科學原理和技術原理來做一些判斷。垃圾處理是一個物質能量的轉化過程,有輸入、有輸出,其中有一系列的反應過程。在此過程中,垃圾量,物質回收效率,能量回收效率,填埋封存量和污染物排放量之間的平衡關系可以用簡化的公式來表達,如下圖所示。

從上圖中可看出技術路線選擇的邏輯。第一,我們為什么要垃圾分類?因為可以從源頭減少垃圾量,減少垃圾量,減少輸入污染物量。第二,應提高物質回收效率,減少輸入其他物質提高物質回收利用。第三,提高能量回收效率,減少輸入一次能源,焚燒發電在其中就發揮很重要的作用。第四,填埋必不可少,它是一個保障。從指標公式中可以看到,如果沒有S,即零填埋的時候,P就會直線上升。物質不滅,不進入填埋廠,就會進到環境當中。因此,不是說零填埋就能改善環境指標。

綜上,我認為,中國的生活垃圾處理模式大致可分為如下幾種情況:發達的地方,使用日本模式,就是選擇性分類收集+焚燒+填埋;大部分的城市可以選擇德國模式,選擇性分類收集+機械-生物的處理+焚燒+殘渣填埋;西部城市可用美國模式,選擇性分類收集+填埋/焚燒。為什么叫選擇性分類收集呢?這就包含了我國自己的特色,把有害的、有用的部分適當地分出去,不是說都要分出來,而是前端適度地分類。比如講廚余垃圾分出10%,對于處理系統效率的提升可能就有足夠的效果了,若要求分出50%沒可能只是虛高的指標,分出來的還是混合垃圾。

編輯: 徐冰冰

清華大學環境學院教授、固體廢物處理與環境安全教育部重點實驗室副主任